|

|

|||||||

| Поиск по "ресурсам КОБ"... |

| Поиск по форуму: |

| Расширенный поиск |

| К странице... |

|

|

|

Опции темы

|

Поиск в этой теме

|

Опции просмотра

|

|

|

#1 |

|

Участник

Регистрация: 23.08.2009

Адрес: Земля

|

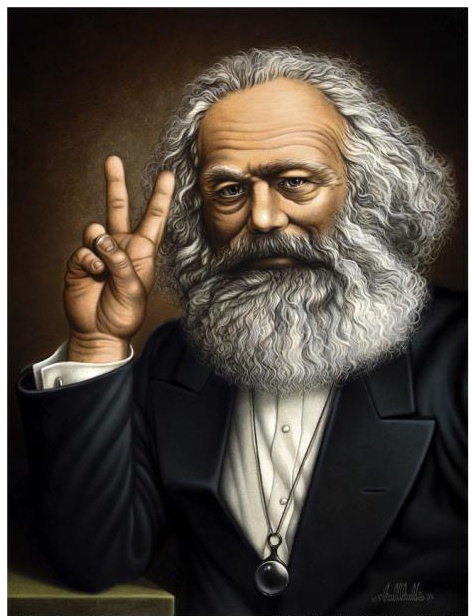

Всякий, живущий плодами своего труда и дарующий ими Жизнь другим, осознающий, что источником всех общественных сил и возможностей, источником всяких богатств и всех средств и условий нашей жизни - являются результаты как физического, так и умственного Производящего Труда - считает, что Маркс прав и благодарен Ему:

1. За Его определения Добра и Зла. 2. За его определения Всеобщего блага и Справедливости. 3. За целостную, ёмкую и обозримую картину (модель) Общественного производства. С подробным анализом всех его подразделений. С определениями их функциональной роли в становлении и развитии производящих сил. 4. За чёткое обоснование роли и значения человека физического труда, производящего средства и условия нашей жизни и его жертвенности результатами своего труда, - единственного источника жизненных сил Общественного Бытия. 5. За обоснованный анализ всех функций как денег, так и всех паразитирующих способах существования денежного капитала и «свободного» финансового ранка, т.е. ростовщительства и его свойствах, разрушающих весь корпус общественно необходимой деятельности. 6. За то, что создал обозримую картину нашего Общечеловеческого Исторического Бытия своими общественными формациями. 7. За то, что, пусть и неявно, Маркс внедрил в наше сознание новый базовый ориентир для всякого ищущего содержание благой жизни: "Всё, что мешает становлению и развитию производящему умственному и физическому ТРУДУ, должно быть выявлено и уничтожено. А всё, что способствует этому становлению, должно быть оберегаемо и поддержано усилиями и общества и государства" 8. За то, что он создал философию Раба (Производящего), в противовес философии Господина (Делящего), начатой ещё Платоном. ------------------------ И навряд ли кому-нибудь удастся в ближайшем будущем дать новые и более действенные для нашего сознания определения основных понятий нашей социальности, чем определения Маркса, Энгельса и Ленина. И которые стали обыденными, и которыми мы пользуемся как своими. |

|

|

|

|

|

#2 |

|

Форумчанин

Регистрация: 19.07.2009

Адрес: Новосибирск

|

Сталин о философии марксизма-ленинизма

Скрытый текст:

О философии марксизма-ленинизма

Сталин И.В. Чтобы оценить громадное значение книги «Материализм и эмпириоритицизм» Ленина в истории нашей партии и понять – какое теоретическое богатство отстоял Ленин против всех и всяких ревизионистов и перерожденцев периода столыпинской реакции, необходимо, хотя бы коротко, познакомиться с основами диалектического и исторического материализма. Это тем более необходимо, что диалектический и исторический материализм составляют теоретический фундамент коммунизма, теоретические основы марксистской партии, а знание этих основ и, значит, их усвоение является обязанностью каждого активного деятеля нашей партии. Итак: 1) Что такое диалектический материализм? 2) Что такое исторический материализм? [c.99] 2. О диалектическом и историческом материализме Диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. Оно называется диалектическим материализмом потому, что его подход к явлениям природы, его метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлении является диалектическим, а его истолкование [c.99] явлений природы, его понимание явлении природы, его теория – материалистической. Исторический материализм есть распространение положении диалектического материализма на изучение общественной жизни, применение положений диалектического материализма к явлениям жизни общества, к изучению общества, к изучению истории общества. Характеризуя свой диалектический метод, Маркс и Энгельс ссылаются обычно на Гегеля, как на философа, сформулировавшего основные черты диалектики. Это, однако, не означает, что диалектика Маркса и Энгельса тождественна диалектике Гегеля. На самом деле Маркс и Энгельс взяли из диалектики Гегеля лишь ее “рациональное зерно”, отбросив гегелевскую идеалистическую шелуху и развив диалектику дальше, с тем, чтобы придать ей современный научный вид. “Мой диалектический метод, говорит Маркс, в основе своей не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он под названием идеи превращает даже в самостоятельный субъект, есть демиург (творец) действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. Для меня, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней” (К. Маркс, Послесловие ко второму немецкому изданию 1-го тома “Капитала”). Характеризуя свой материализм, Маркс и Энгельс ссылаются обычно на Фейербаха, как на философа, восстановившего материализм в его правах. Однако это не означает, что материализм Маркса и Энгельса тождественен материализму Фейербаха. На самом деле Маркс и Энгельс взяли из материализма Фейербаха его “основное зерно”, развив его дальше в научно-философскую теорию материализма и отбросив прочь его идеалистические и религиозно-этические наслоения. Известно, что Фейербах, будучи в основном материалистом, восставал против названия – материализм. Энгельс не раз заявлял, что Фейербах “несмотря на материалистическую основу, еще не освободился от старых идеалистических пут”, что “действительный идеализм Фейербаха выступает наружу тотчас же, как мы подходим к его этике и философии религии” (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. XIV, стр. 652–654). Диалектика происходит от греческого слова “диалего”, что значит вести беседу, вести полемику. Под диалектикой понимали в древности искусство добиться истины путем раскрытия противоречий в суждении противника и преодоления этих противоречий. В древности некоторые философы считали, что раскрытие противоречий в мышлении и столкновение противоположных мнений является лучшим средством обнаружения истины. Этот диалектический способ [c.100] мышления, распространенный впоследствии на явления природы. превратился в диалектический метод познания природы, который рассматривал явления природы, как вечно движущиеся и изменяющиеся, а развитие природы – как результат развития противоречий в природе, как результат взаимодействия противоположных сил в природе. В своей основе диалектика прямо противоположна метафизике. 1) Марксистский диалектический метод характеризуется следующими основными чертами: а) В противоположность метафизике диалектика рассматривает природу не как случайное скопление предметов, явлений, оторванных друг от друга, изолированных друг от друга и не зависимых друг от друга, – а как связное, единое целое, где предметы, явления органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обусловливают друг друга. Поэтому диалектический метод считает, что ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в изолированном виде, вне связи с окружающими явлениями, ибо любое явление в любой области природы может быть превращено в бессмыслицу, если его рассматривать вне связи с окружающими условиями, в отрыве от них, и, наоборот, любое явление может быть понято и обосновано, если оно рассматривается в его неразрывной связи с окружающими явлениями, в его обусловленности от окружающих его явлений. б) В противоположность метафизике диалектика рассматривает природу не как состояние покоя и неподвижности, застоя и неизменяемости, а как состояние непрерывного движения и изменения, непрерывного обновления и развития, где всегда что-то возникает и развивается, что-то разрушается и отживает свой век. Поэтому диалектический метод требует, чтобы явления рассматривались не только с точки зрения их взаимной связи и обусловленности, но и с точки зрения их движения, их изменения, их развития, с точки зрения их возникновения и отмирания. Для диалектического метода важно прежде всего не то, что кажется в данный момент прочным, но начинает уже отмирать, а то, что возникает и развивается, если даже выглядит оно в данный момент непрочным, ибо для него неодолимо только то, что возникает и развивается. “Вся природа, говорит Энгельс, начиная от мельчайших частиц ее до величайших тел, начиная от песчинки и кончая солнцем, начиная от протиста (первичная живая клеточка. – Ред.) и кончая человеком, находится в вечном возникновении и уничтожении, в течении, в неустанном движении и изменении” (там же, стр. 484). [c.101] Поэтому, говорит Энгельс, диалектика “берет вещи и их умственные отражения главным образом в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении” (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. XIV, стр. 23). в) В противоположность метафизике диалектика рассматривает процесс развития, не как простой процесс роста, где количественные изменения не ведут к качественным изменениям, – а как такое развитие, которое переходит от незначительных и скрытых количественных изменений к изменениям открытым, к изменениям коренным, к изменениям качественным, где качественные изменения наступают не постепенно, а быстро, внезапно, в виде скачкообразного перехода от одного состояния к другому состоянию, наступают не случайно, а закономерно, наступают в результате накопления незаметных и постепенных количественных изменений. Поэтому диалектический метод считает, что процесс развития следует понимать не как движение по кругу, не как простое повторение пройденного, а как движение поступательное, как движение по восходящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, как развитие от простого к сложному, от низшего к высшему. “Природа, говорит Энгельс, есть пробный камень диалектики, и современное естествознание, представившее для этой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся материал, тем самым доказало, что в природе, в конце концов, все совершается диалектически, а не метафизически, что она движется не в вечно однородном, постоянно сызнова повторяющемся круге, а переживает действительную историю. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина, который нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказав, что весь современный органический мир, растения и животные, а следовательно также и человек, есть продукт процесса развития, длившегося миллионы лет” (там же, стр. 23). Характеризуя диалектическое развитие, как переход от количественных изменений к качественным изменениям, Энгельс говорит: “В физике... каждое изменение есть переход количества в качество – следствие количественного изменения присущего телу или сообщенного ему количества движения какой-нибудь формы. Так, например, температура воды не имеет на первых порах никакого значения по отношению к ее капельно-жидкому состоянию; но при увеличении или уменьшении температуры жидкой воды наступает момент, когда это состояние сцепления [c.102] изменяется и вода превращается – в одном случае в пар, в другом – в лед... Так, необходим определенный минимум силы тока, чтобы платиновая проволока стала давать свет: так у каждого металла имеется своя теплота плавления; так, у каждой жидкости имеется своя определенная, при данном давлении, точка замерзания и кипения – поскольку мы в состоянии при наших средствах добиться соответствующей температуры; так, наконец, у каждого газа имеется критическая точка, при которой соответствующим давлением и охлаждением можно превратить его в жидкое состояние... Так называемые константы физики (точки перехода от одного состояния в другое состояние. – Ред.) суть большею частью не что иное, как название узловых точек, где количественное (изменение) прибавление или убавление движения вызывает качественное изменение в состоянии соответствующего тела,– где, следовательно, количество переходит в качество” (там же, стр. 527–528). Переходя, далее, к химии, Энгельс продолжает: “Химию можно назвать наукой о качественных изменениях тел, происходящих под влиянием изменения количественного состава. Это знал уже сам Гегель... Возьмем кислород: если в молекулу здесь соединяются три атома, а не два, как обыкновенно, то мы имеем перед собой озон – тело, определенно отличающееся своим запахом и действием от обыкновенного кислорода. А что сказать о различных пропорциях, в которых кислород соединяется с азотом или серой и из которых каждая дает тело, качественно отличное от всех других тел!” (там же, стр. 528). Наконец, критикуя Дюринга, который бранит во всю Гегеля и тут же втихомолку заимствует у него известное положение о том, что переход из царства бесчувственного мира в царство ощущения, из царства неорганического мира в царство органической жизни – есть скачок в новое состояние, Энгельс говорит: “Это ведь гегелевская узловая линия отношений меры, где чисто количественное увеличение или уменьшение вызывает в определенных узловых пунктах качественный скачок, как, например, в случае нагревания или охлаждения воды, где точки кипения и замерзания являются теми узлами, в которых совершается – при нормальном давлении – скачок в новое агрегатное состояние, где, следовательно, количество переходит в качество” (там же, стр. 45–46). г) В противоположность метафизике диалектика исходит из того, что предметам природы, явлениям природы свойственны внутренние противоречия, ибо все они имеют свою [c.103] отрицательную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся, что борьба этих противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отживающим и развивающимся, составляет внутреннее содержание процесса развития, внутреннее содержание превращения количественных изменений в качественные. Поэтому диалектический метод считает, что процесс развития от низшего к высшему протекает не в порядке гармонического развертывания явлений, а в порядке раскрытия противоречий, свойственных предметам, явлениям, в порядке “борьбы” противоположных тенденций, действующих на основе этих противоречий. “В собственном смысле диалектика, говорит Ленин, есть изучение противоречия в самой сущности предметов” (Ленин, “Философские тетради”, стр. 263). И дальше: “Развитие есть “борьба” противоположностей” (Ленин, т. XIII, стр. 301). Таковы коротко основные черты марксистского диалектического метода. Не трудно понять, какое громадное значение имеет распространение положений диалектического метода на изучение общественной жизни, на изучение истории общества, какое громадное значение имеет применение этих положений к истории общества, к практической деятельности партии пролетариата. Если нет в мире изолированных явлений, если все явления связаны между собой и обусловливают друг друга, то ясно, что каждый общественный строй и каждое общественное движение в истории надо расценивать не с точки зрения “вечной справедливости” или другой какой-либо предвзятой идеи, как это делают нередко историки, а с точки зрения тех условий, которые породили этот строй и это общественное движение и с которыми они связаны. Рабовладельческий строй для современных условий есть бессмыслица, противоестественная глупость. Рабовладельческий строй в условиях разлагающегося первобытно-общинного строя есть вполне понятное и закономерное явление, так как он означает шаг вперед в сравнении с первобытнообщинным строем. Требование буржуазно-демократической республики в условиях существования царизма и буржуазного общества, скажем, в 1905 году в России было вполне понятным, правильным и революционным требованием, ибо буржуазная республика означала тогда шаг вперед. Требование буржуазно-демократической республики для наших нынешних условий в СССР есть бессмысленное и контрреволюционное [c.104] требование, ибо буржуазная республика в сравнении с Советской республикой есть шаг назад. Все зависит от условий, места и времени. Понятно, что без такого исторического подхода к общественным явлениям невозможно существование и развитие науки об истории, ибо только такой подход избавляет историческую науку от превращения ее в хаос случайностей и в груду нелепейших ошибок. Дальше. Если мир находится в непрерывном движении и развитии, если отмирание старого и нарастание нового является законом развития, то ясно, что нет больше “незыблемых” общественных порядков, “вечных принципов” частной собственности и эксплуатации, “вечных идей” подчинения крестьян помещикам, рабочих капиталистам. Значит, капиталистический строй можно заменить социалистическим строем, так же, как капиталистический строй заменил в свое время феодальный строй. Значит, надо ориентироваться не на те слои общества, которые не развиваются больше, хотя и представляют в настоящий момент преобладающую силу, а на те слои, которые развиваются, имеют будущность, хотя и не представляют в настоящий момент преобладающей силы. В восьмидесятых годах прошлого столетия, в эпоху борьбы марксистов с народниками, пролетариат в России представлял незначительное меньшинство в сравнении с единоличным крестьянством, составлявшим громадное большинство населения. Но пролетариат развивался, как класс, тогда как крестьянство, как класс, распадалось. И именно потому, что пролетариат развивался, как класс, марксисты ориентировались на пролетариат. И они не ошиблись, ибо, как известно, пролетариат вырос потом из незначительной силы в первостепенную историческую и политическую силу. Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а не назад. Дальше. Если переход медленных количественных изменений в быстрые и внезапные качественные изменения составляет закон развития, то ясно, что революционные перевороты, совершаемые угнетенными классами, представляют совершенно естественное и неизбежное явление. Значит, переход от капитализма к социализму и освобождение рабочего класса от капиталистического гнета может быть осуществлено не путем медленных изменений, не путем реформ, а только лишь путем качественного изменения капиталистического строя, путем революции. Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не реформистом. Дальше. Если развитие происходит в порядке раскрытия внутренних противоречий, в порядке столкновений [c.105] противоположных сил на базе этих противоречий с тем, чтобы преодолеть эти противоречия, то ясно, что классовая борьба пролетариата является совершенно естественным и неизбежным явлением. Значит, нужно не замазывать противоречия капиталистических порядков, а вскрывать их и разматывать, не тушить классовую борьбу, а доводить ее до конца. Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо проводить непримиримую классовую пролетарскую политику, а не реформистскую политику гармонии интересов пролетариата и буржуазии, а не соглашательскую политику “врастания” капитализма в социализм. Так обстоит дело с марксистским диалектическим методом, если взять его в применении к общественной жизни, в применении к истории общества. Что касается марксистского философского материализма, то в своей основе он прямо противоположен философскому идеализму. 2) Марксистский философский материализм характеризуется следующими основными чертами: а) В противоположность идеализму, который считает мир воплощением “абсолютной идеи”, “мирового духа”, “сознания”, – философский материализм Маркса исходит из того, что мир по природе своей материален, что многообразные явления в мире представляют различные виды движущейся материи, что взаимная связь и взаимная обусловленность явлений, устанавливаемые диалектическим методом, представляют закономерности развития движущейся материи, что мир развивается по законам движения материи и не нуждается ни в каком “мировом духе”. “Материалистическое мировоззрение, говорит Энгельс, означает просто понимание природы такой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. XIV, стр. 651). Касаясь материалистического взгляда древнего философа – Гераклита, по которому “мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим”,– Ленин говорит: “Очень хорошее изложение начал диалектического материализма” (Ленин, “Философские тетради”, стр. 318). б) В противоположность идеализму, утверждающему, что реально существует лишь наше сознание, что материальный мир, бытие, природа существует лишь в нашем сознании, а наших ощущениях, представлениях, понятиях, – марксистский философский материализм исходит из того, что материя, природа, бытие представляет объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания, что материя [c.106] первична, так как она является источником ощущений, представлений, сознания, а сознание вторично, производно, так как оно является отображением материи, отображением бытия, что мышление есть продукт материи, достигшей в своем развитии высокой степени совершенства, а именно – продукт мозга, а мозг – орган мышления, что нельзя поэтому отделять мышление от материи, не желая впасть в грубую ошибку. “Высший вопрос всей философии, говорит Энгельс, есть вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе.... Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы... составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнула к различным школам материализма” (К. Маркс, Избранные произведения, т. I, стр. 329). И дальше: “Вещественный, чувственно воспринимаемый мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир... Наше сознание и мышление, каким бы сверхчувственным оно ни казалось, является продуктом вещественного, телесного органа, мозга. Материя не есть продукт духа, а дух сам есть лишь высший продукт материи” (там же, стр. 332). Касаясь вопроса о материи и мышлении, Маркс говорит: “Нельзя отделить мышление от материи, которая мыслит. Материя является субъектом всех изменений” (там же, стр. 302). Характеризуя марксистский философский материализм, Ленин говорит: “Материализм вообще признает объективно реальное бытие (материю) независимое от сознания, от ощущения, от опыта... Сознание... есть только отражение бытия, в лучшем случае приблизительно верное (адекватное, идеально-точное) его отражение” (Ленин, т. XIII, стр. 266–267). И дальше: – “Материя есть то, что, действуя на наши органы чувств, производит ощущение; материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении... Материя, природа, бытие, физическое есть первичное, а дух, сознание, ощущение, психическое – вторичное” (там же, стр. 119–120). – “Картина мира есть картина того, как материя движется и как “материя мыслит” (там же, стр. 288). – “Мозг является органом мысли” (там же, стр. 125). [c.107] в) В противоположность идеализму, который оспаривает возможность познания мира и его закономерностей, не верит в достоверность наших знаний, не признает объективной истины, и считает, что мир полон “вещей в себе”, которые не могут быть никогда познаны наукой, – марксистский философский материализм исходит из того, что мир и его закономерности вполне познаваемы, что наши знания о законах природы, проверенные опытом, практикой, являются достоверными знаниями, имеющими значение объективных истин, что нет в мире непознаваемых вещей, а есть только вещи, еще не познанные, которые будут раскрыты и познаны силами науки и практики. Критикуя положение Канта и других идеалистов о непознаваемости мира и непознаваемых “вещах в себе” и отстаивая известное положение материализма о достоверности наших знаний, Энгельс пишет: “Самое же решительное опровержение этих, как и всех прочих, философских вывертов заключается в практике, именно в эксперименте и в промышленности. Если мы можем доказать правильность нашего понимании данного явления природы тем, что мы сами его производим, вызываем его из его условий, заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неуловимой “вещи в себе” приходит конец. Химические вещества, образующиеся в телах животных и растений, оставались подобными “вещами в себе”, пока органическая химия не стала приготовлять их одно за другим; тем самым “вещь в себе” превращалась в вещь для нас, как, например, ализарин, красящее вещество марены, которое мы теперь получаем не из корней марены, выращиваемой в поле, а гораздо дешевле и проще из каменноугольного дегтя. Солнечная система Коперника в течение трехсот лет оставалась гипотезой, в высшей степени вероятной, но все-таки гипотезой. Когда же Леверрье, на основании данных этой системы, не только доказал, что должна существовать еще одна, неизвестная до тех пор, планета, но и определил посредством вычисления место, занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действительно нашел эту планету, система Коперника была доказана” (К. Маркс, Избранные произведения, т. I, стр. 330). Обвиняя Богданова, Базарова, Юшкевича и других сторонников Маха в фидеизме и отстаивая известное положение материализма о том, что наши научные знания о закономерностях в природе являются достоверными, что законы науки представляют объективную истину, Ленин говорит: “Современный фидеизм вовсе не отвергает науки; он отвергает только “чрезмерные претензии” науки, именно, [c.108] претензию на объективную истину. Если существует объективная истина (как думают материалисты), если естествознание, отражая внешний мир в “опыте” человека, одно только способно давать нам объективную истину, то всякий фидеизм отвергается безусловно” (Ленин, т. XIII, стр. 102). Таковы коротко характерные черты марксистского философского материализма. Легко понять, какое громадное значение имеет распространение положений философского материализма на изучение общественной жизни, на изучение истории общества, какое громадное значение имеет применение этих положений к истории общества, к практической деятельности партии пролетариата. Если связь явлений природы и взаимная их обусловленность представляют закономерности развития природы, то из этого вытекает, что связь и взаимная обусловленность явлений общественной жизни – представляют также не случайное дело, а закономерности развития общества. Значит, общественная жизнь, история общества перестает быть скоплением “случайностей”, ибо история общества становится закономерным развитием общества, а изучение истории общества превращается в науку. Значит, практическая деятельность партии пролетариата должна основываться не на добрых пожеланиях “выдающихся лиц”, не на требованиях “разума”, “всеобщей морали” и т.п., а на закономерностях развития общества, на изучении этих закономерностей. Дальше. Если мир познаваем и наши знания о законах развития природы являются достоверными знаниями, имеющими значение объективной истины, то из этого следует, что общественная жизнь, развитие общества – также познаваемо, а данные науки о законах развития общества, – являются достоверными данными, имеющими значение объективных истин. Значит, наука об истории общества, несмотря на всю сложность явлений общественной жизни, может стать такой же точной наукой, как, скажем, биология, способной использовать законы развития общества для практического применения. Значит, в своей практической деятельности партия пролетариата должна руководствоваться не какими-либо случайными мотивами, а законами развития общества, практическими выводами из этих законов. Значит, социализм из мечты о лучшем будущем человечества превращается в науку. Значит, связь науки и практической деятельности, связь теории и практики, их единство должно стать путеводной звездой партии пролетариата. [c.109] Дальше. Если природа, бытие, материальный мир является первичным, а сознание, мышление – вторичным, производным, если материальный мир представляет объективную реальность, существующую независимо от сознания людей, а сознание является отображением этой объективной реальности, то из этого следует, что материальная жизнь общества, его бытие также является первичным, а его духовная жизнь – вторичным, производным, что материальная жизнь общества есть объективная реальность, существующая независимо от воли людей, а духовная жизнь общества есть отражение этой объективной реальности, отражение бытия. Значит, источник формирования духовной жизни общества, источник происхождения общественных идей, общественных теорий, политических взглядов, политических учреждений нужно искать не в самих идеях, теориях, взглядах, политических учреждениях, а в условиях материальной жизни общества, в общественном бытии, отражением которого являются эти идеи, теории, взгляды и т.п. Значит, если в различные периоды истории общества наблюдаются различные общественные идеи, теории, взгляды, политические учреждения, если при рабовладельческом строе встречаем одни общественные идеи, теории, взгляды, политические учреждения, при феодализме – другие, при капитализме – третьи, то это объясняется не “природой”, не “свойством” самих идей, теорий, взглядов, политических учреждений, а различными условиями материальной жизни общества в различные периоды общественного развития. Каково бытие общества, каковы условия материальной жизни общества, – таковы его идеи, теории, политические взгляды, политические учреждения. В связи с этим Маркс говорит: “Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание” (К. Маркс, Избранные произведения, т. I, стр. 269). Значит, чтобы не ошибиться в политике и не попасть в положение пустых мечтателей, партия пролетариата должна исходить в своей деятельности не из отвлеченных “принципов человеческого разума”, а из конкретных условий материальной жизни общества, как решающей силы общественного развития, не из добрых пожеланий “великих людей”, а из реальных потребностей развития материальной жизни общества. Падение утопистов, в том числе народников, анархистов, эсеров объясняется, между прочим, тем, что они не признавали первенствующей роли условий материальной жизни общества в развитии общества и, впалая в идеализм, строили свою практическую деятельность не на основе потребностей [c.110] развития материальной жизни общества, а независимо от них и вопреки им, – строили на основе “идеальных планов” и “всеобъемлющих проектов”, оторванных от реальной жизни общества. Сила и жизненность марксизма-ленинизма состоит в том, что он опирается в своей практической деятельности именно на потребности развития материальной жизни общества, никогда не отрываясь от реальной жизни общества. Из слов Маркса, однако, не следует, что общественные идеи, теории, политические взгляды, политические учреждения не имеют значения в жизни общества, что они не производят обратного воздействия на общественное бытие, на развитие материальных условий жизни общества. Мы говорили здесь пока что о происхождении общественных идей, теорий, взглядов, политических учреждений, об их возникновении, о том, что духовная жизнь общества является отражением условий его материальной жизни. Что касается значения общественных идей, теорий, взглядов, политических учреждений, что касается их роли в истории, то исторический материализм не только не отрицает, а, наоборот, подчеркивает их серьезную роль и значение в жизни общества, в истории общества. Общественные идеи и теории бывают различные. Есть старые идеи и теории, отжившие свой век и служащие интересам отживающих сил общества. Их значение состоит в том, что они тормозят развитие общества, его продвижение вперед. Бывают новые, передовые идеи и теории, служащие интересам передовых сил общества. Их значение состоит в том, что они облегчают развитие общества, его продвижение вперед, причем они приобретают тем большее значение, чем точнее они отражают потребности развития материальной жизни общества. Новые общественные идеи и теории возникают лишь после того, как развитие материальной жизни общества поставило перед обществом новые задачи. Но после того, как они возникли, они становятся серьезнейшей силой, облегчающей разрешение новых задач, поставленных развитием материальной жизни общества, облегчающей продвижение общества вперед. Здесь именно и сказывается величайшее организующее, мобилизующее и преобразующее значение новых идей, новых теорий, новых политических взглядов, новых политических учреждений. Новые общественные идеи и теории потому собственно и возникают, что они необходимы для общества, что без их организующей, мобилизующей и преобразующей работы невозможно разрешение назревших задач развития материальной жизни общества. Возникнув на базе новых задач, поставленных развитием материальной жизни общества, новые общественные идеи и теории пробивают себе [c.111] дорогу, становятся достоянием народных масс, мобилизуют их, организуют их против отживающих сил общества и облегчают, таким образом, свержение отживающих сил общества, тормозящих развитие материальной жизни общества. Так общественные идеи, теории, политические учреждения, возникнув на базе назревших задач развития материальной жизни общества, развития общественного бытия, – сами воздействуют потом на общественное бытие, на материальную жизнь общества, создавая условия, необходимые для того, чтобы довести до конца разрешение назревших задач материальной жизни общества и сделать возможным дальнейшее ее развитие. В связи с этим Маркс говорит: “Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами” (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. I, стр. 406). Значит, чтобы иметь возможность воздействовать на условия материальной жизни общества и ускорить их развитие, ускорить их улучшение, партия пролетариата должна опереться на такую общественную теорию, на такую общественную идею, которая правильно отражает потребности развития материальной жизни общества и способна ввиду этого привести в движение широкие массы народа, способна мобилизовать их и организовать из них великую армию пролетарской партии, готовую разбить реакционные силы и проложить дорогу передовым силам общества. Падение “экономистов” и меньшевиков объясняется, между прочим, тем, что они не признавали мобилизующей, организующей и преобразующей роли передовой теории, передовой идеи и, впадая в вульгарный материализм, сводили их роль почти к нулю, – следовательно, обрекали партию на пассивность, на прозябание. Сила и жизненность марксизма-ленинизма состоит в том, что он опирается на передовую теорию, правильно отражающую потребности развития материальной жизни общества, поднимает теорию на подобающую ей высоту и считает своей обязанностью использовать до дна ее мобилизующую, организующую и преобразующую силу. Так решает исторический материализм вопрос об отношении между общественным бытием и общественным сознанием, между условиями развития материальной жизни и развитием духовной жизни общества. 3) Исторический материализм. Остается выяснить вопрос: что следует понимать с точки зрения исторического материализма под “условиями материальной жизни общества”, которые определяют в конечном счете физиономию общества, его идеи, взгляды, политические учреждения и т.д. [c.112] В самом деле, – что это за “условия материальной жизни общества”, каковы их отличительные черты? Несомненно, что в понятие “условия материальной жизни общества” входит, прежде всего, окружающая общество природа, географическая среда, которая является одним из необходимых и постоянных условий материальной жизни общества и, конечно, влияет на развитие общества. Какова роль географической среды в развитии общества? Не является ли географическая среда той главной силой, которая определяет физиономию общества, характер общественного строя людей, переход от одного строя к другому? Исторический материализм отвечает на этот вопрос отрицательно. Географическая среда, бесспорно, является одним из постоянных и необходимых условий развития общества и она, конечно, влияет на развитие общества, – она ускоряет или замедляет ход развития общества. Но ее влияние не является определяющим влиянием, так как изменения и развитие общества происходят несравненно быстрее, чем изменения и развитие географической среды. На протяжении трех тысяч лет в Европе успели смениться три разных общественных строя: первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодальный строй, а в восточной части Европы, в СССР сменились даже четыре общественных строя. Между тем за тот же период географические условия в Европе либо не изменились вовсе, либо изменились до того незначительно, что география отказывается даже говорить об этом. Оно и понятно. Для сколько-нибудь серьезных изменений географической среды требуются миллионы лет, тогда как даже для серьезнейших изменений общественного строя людей достаточно нескольких сотен или пары тысяч лет. Но из этого следует, что географическая среда не может служить главной причиной, определяющей причиной общественного развития, ибо то, что остается почти неизменным в продолжение десятков тысяч лет, не может служить главной причиной развития того, что переживает коренные изменения в продолжение сотен лет. Несомненно, далее, что рост народонаселения, та или иная плотность населения, также входит в понятие “условия материальной жизни общества”, ибо люди составляют необходимый элемент условий материальной жизни общества, и без наличия известного минимума людей не может быть никакой материальной жизни общества. Не является ли рост народонаселения той главной силой, которая определяет характер общественного строя людей? Исторический материализм отвечает на этот вопрос также отрицательно. Конечно, рост народонаселения имеет влияние на развитие [c.113] общества, облегчает или замедляет развитие общества, но он не может быть главной силой развития общества, и его влияние на развитие общества не может быть определяющим влиянием, так как сам по себе рост народонаселения не дает ключа для объяснения того, почему данный общественный строй сменяется именно таким-то новым строем, а не каким-нибудь другим, почему первобытно-общинный строй сменяется именно рабовладельческим строем, рабовладельческий строй – феодальным, феодальный – буржуазным, а не каким-либо другим строем. Если бы рост народонаселения являлся определяющей силой общественного развития, более высокая плотность населения обязательно должна была бы вызвать к жизни соответственно более высокий тип общественного строя. На деле, однако, этого не наблюдается. Плотность населения в Китае в четыре раза выше, чем в США, однако США стоят выше с точки зрения общественного развития, чем Китай, ибо в Китае все еще господствует полуфеодальный строй, тогда как США давно уже достигли высшей стадии развития капитализма. Плотность населения в Бельгии в 19 раз выше, чем в США, и в 26 раз выше, чем в СССР, однако США стоят выше Бельгии с точки зрения общественного развития, а от СССР Бельгия отстала на целую историческую эпоху, ибо в Бельгии господствует капиталистический строй, тогда как СССР уже покончил с капитализмом и установил у себя социалистический строй. Но из этого следует, что рост народонаселения не является и не может являться главной силой развития общества, определяющей характер общественного строя, физиономию общества. а) В чем же, в таком случае, состоит та главная сила в системе условий материальной жизни общества, которая определяет физиономию общества, характер общественного строя, развитие общества от одного строя к другому? Такой силой исторический материализм считает способ добывания средств к жизни, необходимых для существования людей, способ производства материальных благ – пищи, одежды, обуви, жилища, топлива, орудий производства и т.п., необходимых для того, чтобы общество могло жить и развиваться. Чтобы жить, нужно иметь пишу, одежду, обувь, жилище, топливо и т.п., чтобы иметь эти материальные блага, нужно производить их, а чтобы производить их, нужно иметь орудия производства, при помощи которых люди производят пищу, одежду, обузь, жилища, топливо и т.п., нужно уметь производить эти орудия, нужно уметь пользоваться этими орудиями. Орудия производства, при помощи которых производятся [c.114] материальные блага, люди, приводящие в движение орудия производства и осуществляющие производство материальных благ благодаря известному производственному опыту и навыкам к труду, – все эти элементы вместе составляют производительные силы общества. Но производительные силы составляют лишь одну сторону производства, одну сторону способа производства, выражающую отношение людей к предметам и силам природы, используемым для производства материальных благ. Другую сторону производства, другую сторону способа производства составляют отношения людей друг к другу в процессе производства, производственные отношения людей. Люди ведут борьбу с природой и используют природу для производства материальных благ не изолированно друг от друга, не в качестве оторванных друг от друга одиночек, а сообща, группами, обществами. Поэтому производство есть всегда и при всех условиях общественное производство. Осуществляя производство материальных благ, люди устанавливают между собой те или иные взаимные отношения внутри производства, те или иные производственные отношения. Отношения эти могут быть отношениями сотрудничества и взаимной помощи свободных от эксплуатации людей, они могут быть отношениями господства и подчинения, они могут быть, наконец, переходными отношениями от одной формы производственных отношений к другой форме. Но какой бы характер ни носили производственные отношения, они составляют – всегда и при всех строях – такой же необходимый элемент производства, как и производительные силы общества. “В производстве, говорит Маркс, люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство” (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. V, стр. 429). Следовательно, производство, способ производства охватывает как производительные силы общества, так и производственные отношения людей, являясь, таким образом, воплощением их единства в процессе производства материальных благ. б) Первая особенность производства состоит в том, что оно никогда не застревает на долгий период на одной точке и находится всегда в состоянии изменения и развития, причем изменения в способе производства неизбежно вызывают изменение всего общественного строя, общественных идей, политических [c.115] взглядов, политических учреждений, – вызывают перестройку всего общественного и политического уклада. На различных ступенях развития люди пользуются различными способами производства, или, говоря грубее, – ведут различный образ жизни. При первобытной общине существует один способ производства, при рабстве существует другой способ производства, при феодализме – третий способ производства и т.д. Сообразно с этим и общественный строй людей, их духовная жизнь, их взгляды, их политические учреждения – бывают различными. Каков способ производства у общества, – таково в основном и само общество, таковы его идеи и теории, политические взгляды и учреждения. Или, говоря грубее: каков образ жизни людей, – таков образ их мыслей. Это означает, что история развития общества есть, прежде всего, история развития производства, история способов производства, сменяющих друг друга на протяжении веков, история развития производительных сил и производственных отношений людей. Значит, история общественного развития есть вместе с тем история самих производителей материальных благ, история трудящихся масс, являющихся основными силами производственного процесса и осуществляющих производство материальных благ, необходимых для существования общества. Значит, историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, не может больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев, к действиям “завоевателей” и “покорителей” государств, а должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов. Значит, ключ к изучению законов истории общества нужно искать не в головах людей, не во взглядах и идеях общества, а в способе производства, практикуемом обществом в каждый данный исторический период, – в экономике общества. Значит, первейшей задачей исторической науки является изучение и раскрытие законов производства, законов развития производительных сил и производственных отношений, законов экономического развития общества. Значит, партия пролетариата, если она хочет быть действительной партией, должна овладеть, прежде всего, знанием законов развития производства, знанием законов экономического развития общества. Значит, чтобы не ошибиться в политике, партия пролетариата должна исходить как в построении своей программы, [c.116] так и в своей практической деятельности, прежде всего, из законов развития производства, из законов экономического развития общества. в) Вторая особенность производства состоит в том, что его изменения и развитие начинаются всегда с изменений и развития производительных сил, прежде всего – с изменений и развития орудий производства. Производительные силы являются, стало быть, наиболее подвижным и революционным элементом производства. Сначала изменяются и развиваются производительные силы общества, а потом, в зависимости от этих изменений и соответственно с ними – изменяются производственные отношения людей, экономические отношения людей. Это не значит, однако, что производственные отношения не влияют на развитие производительных сил и последние не зависят от первых. Развиваясь в зависимости от развития производительных сил, производственные отношения в свою очередь воздействуют на развитие производительных сил, ускоряя его или замедляя. При этом необходимо отметить, что производственные отношения не могут слишком долго отставать от роста производительных сил и находиться с ним в противоречии, так как производительные силы могут развиваться в полной мере лишь в том случае, если производственные отношения соответствуют характеру, состоянию производительных сил и дают простор развитию производительных сил. Поэтому, как бы ни отставали производственные отношения от развития производительных сил, они должны – рано или поздно – прийти в соответствие – и действительно приходят в соответствие – с уровнем развития производительных сил, с характером производительных сил. В противном случае мы имели бы коренное нарушение единства производительных сил и производственных отношений в системе производства, разрыв производства в целом, кризис производства, разрушение производительных сил. Примером несоответствия производственных отношений характеру производительных сил, примером конфликта между ними – являются экономические кризисы в капиталистических странах, где частнокапиталистическая собственность на средства производства находится в вопиющем несоответствии с общественным характером процесса производства, с характером производительных сил. Результатом этого несоответствия являются экономические кризисы, ведущие к разрушению производительных сил, причем само это несоответствие представляет экономическую основу социальной революции, назначение которой состоит в том, чтобы разрушить нынешние производственные отношения и создать новые, соответствующие характеру производительных сил. [c.117] И наоборот, примером полного соответствия производственных отношений характеру производительных сил является социалистическое народное хозяйство в СССР, где общественная собственность на средства производства находится в полном соответствии с общественным характером процесса производства и где ввиду этого нет ни экономических кризисов, ни разрушения производительных сил. Следовательно, производительные силы являются не только наиболее подвижным и революционным элементом производства. Они являются вместе с тем определяющим элементом развития производства. Каковы производительные силы, – таковыми должны быть и производственные отношения. Если состояние производительных сил отвечает на вопрос о том, какими орудиями производства производят люди необходимые для них материальные блага, то состояние производственных отношений отвечает уже на другой вопрос: в чьем владении находятся средства производства (земля, леса, воды, недра, сырые материалы, орудия производства, производственные здания, средства сообщения и связи и т.п.), в чьем распоряжении находятся средства производства, в распоряжении всего общества, или в распоряжении отдельных лиц, групп, классов, использующих их для эксплуатации других лиц, групп, классов. Вот схематическая картина развития производительных сил от древних времен до наших дней. Переход от грубых каменных орудий к луку и стрелам и в связи с этим переход от охотничьего образа жизни к приручению животных и первобытному скотоводству; переход от каменных орудии к металлическим орудиям (железный топор, соха с железным лемехом и т.п.) и, соответственно с этим, переход к возделыванию растений и к земледелию; дальнейшее улучшение металлических орудий обработки материалов, переход к кузнечному меху, переход к гончарному производству и, соответственно с этим, развитие ремесла, отделение ремесла от земледелия, развитие самостоятельного ремесленного и потом мануфактурного производства; переход от ремесленных орудии производства к машине и превращение ремесленно-мануфактурного производства в машинную промышленность; переход к системе машин и появление современной крупной машинизированной промышленности, – такова общая, далеко неполная, картина развития производительных сил общества на протяжении истории человечества. При этом понятно, что развитие и улучшение орудий производства осуществлялось людьми, имеющими отношение к производству, а не независимо от людей, – следовательно, вместе с изменением и развитием орудий производства изменялись и развивались люди, как важнейший элемент производительных сил, изменялись [c.118] и развивались их производственный опыт, их навыки к труду, их умение пользоваться орудиями производства. В соответствии с изменением и развитием производительных сил общества на протяжении истории – изменялись и развивались производственные отношения людей, их экономические отношения. Истории известны пять основных типов производственных отношений: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический. При первобытно-общинном строе основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Это в основном соответствует характеру производительных сил в этот период. Каменные орудия и появившиеся потом лук и стрелы исключали возможность борьбы с силами природы и хищными животными в одиночку. Чтобы собрать плоды в лесу, наловить рыбу в воде, построить какое-либо жилище, люди вынуждены работать сообща, если они не хотят стать жертвой голодной смерти, хищных животных или соседних обществ. Общий труд ведет к общей собственности на средства производства, равно как на продукты производства. Здесь не имеют еще понятия о частной собственности на средства производства, если не считать личной собственности на некоторые орудия производства, являющиеся вместе с тем орудиями защиты от хищных зверей. Здесь нет эксплуатации, нет классов. При рабовладельческом строе основой производственных отношений является собственность рабовладельца на средства производства, а также на работника производства – раба, которого может рабовладелец продать, купить, убить, как скотину. Такие производственные отношения в основном соответствуют состоянию производительных сил в этот период. Вместо каменных орудий теперь люди имели в своем распоряжении металлические орудия, вместо нищенского и примитивного охотничьего хозяйства, не знавшего ни скотоводства, ни земледелия, появились скотоводство, земледелие, ремесла, разделение труда между этими отраслями производства, появилась возможность обмена продуктов между отдельными лицами и обществами, возможность накопления богатства в руках немногих, действительное накопление средств производства в руках меньшинства, возможность подчинения большинства меньшинством и превращения членов большинства в рабов. Здесь нет уже общего и свободного труда всех членов общества в процессе производства, – здесь господствует принудительный труд рабов, эксплуатируемых нетрудящимися рабовладельцами. Нет поэтому и общей собственности на средства производства, равно как на продукты производства. Ее заменяет частная собственность. Здесь рабовладелец является первым и основным полноценным собственником. [c.119] Богатые и бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые, полноправные и бесправные, жестокая классовая борьба между ними – такова картина рабовладельческого строя. При феодальном строе основой производственных отношений является собственность феодала на средства производства и неполная собственность на работника производства, – крепостного, которого феодал уже не может убить, но которого он может продать, купить. Наряду с феодальной собственностью существует единоличная собственность крестьянина и ремесленника на орудия производства и на свое частное хозяйство, основанная на личном труде. Такие производственные отношения в основном соответствуют состоянию производительных сил в этот период. Дальнейшее улучшение плавки и обработки железа; распространение железного плуга и ткацкого станка; дальнейшее развитие земледелия, огородничества, виноделия, маслоделия; появление наряду с ремесленными мастерскими мануфактурных предприятий, – таковы характерные черты состояния производительных сил. Новые производительные силы требуют, чтобы у работника была какая-нибудь инициатива в производстве и наклонность к труду, заинтересованность в труде. Поэтому феодал покидает раба, как не заинтересованного в труде и совершенно неинициативного работника, и предпочитает иметь дело с крепостным, у которого есть свое хозяйство, свои орудия производства и который имеет некоторую заинтересованность в труде, необходимую для того, чтобы обрабатывать землю и выплачивать феодалу натурой из своего урожая. Частная собственность получает здесь дальнейшее развитие. Эксплуатация почти такая же жестокая, как при рабстве, – она только несколько смягчена. Классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту феодального строя. При капиталистическом строе основой производственных отношений является капиталистическая собственность на средства производства при отсутствии собственности на работников производства, – наемных рабочих, которых капиталист не может ни убить, ни продать, ибо они свободны от личной зависимости, но которые лишены средств производства и, чтобы не умереть с голоду, вынуждены продавать свою рабочую силу капиталисту и нести на шее ярмо эксплуатации. Наряду с капиталистической собственностью на средства производства существует и имеет на первое время широкое распространение частная собственность освобожденных от крепостной зависимости крестьянина и ремесленника на средства производства, основанная на личном труде. Вместо ремесленных мастерских и мануфактурных предприятий появились громадные фабрики и заводы, вооруженные [c.120] машинами. Вместо дворянских поместий, обрабатываемых примитивными крестьянскими орудиями производства, появились крупные капиталистические экономии, ведущиеся на основе агротехники и снабженные сельскохозяйственными машинами. Новые производительные силы требуют, чтобы работники производства были более культурными и понятливыми, чем забитые и темные крепостные, способными понять машину и правильно обращаться с ней. Поэтому капиталисты предпочитают иметь дело со свободными от крепостных уз наемными рабочими, достаточно культурными для того, чтобы правильно обращаться с машинами. Но, развив, до колоссальных размеров производительные силы, капитализм запутался в неразрешимых для него противоречиях. Производя все больше и больше товаров и снижая цены на товары, капитализм обостряет конкуренцию, разоряет массу мелких и средних частных собственников, обращает их в пролетариев и понижает их покупательную способность, ввиду чего сбыт произведенных товаров становится невозможным. Расширяя же производство и собирая на громадных фабриках и заводах миллионы рабочих, капитализм придает процессу производства общественный характер и подрывает тем самым свою собственную базу, так как общественный характер процесса производства требует общественной собственности на средства производства, между тем как собственность на средства производства остается частнокапиталистической, несовместимой с общественным характером процесса производства. Эти непримиримые противоречия между характером производительных сил и производственными отношениями дают знать о себе в периодических кризисах перепроизводства, когда капиталисты, не находя платежеспособного спроса ввиду ими же учиненного разорения массы населения, вынуждены сжигать продукты, уничтожать готовые товары, приостанавливать производство, разрушать производительные силы, когда миллионы населения вынуждены терпеть безработицу и голод не из-за того, что товаров не хватает, а из-за того, что товаров произведено слишком много. Это значит, что капиталистические производственные отношения перестали соответствовать состоянию производительных сил общества и стали в непримиримое противоречие с ними. Это значит, что капитализм чреват революцией, призванной заменить нынешнюю капиталистическую собственность на средства производства социалистической собственностью. Это значит, что острейшая классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту капиталистического строя. При социалистическом строе, который осуществлен пока [c.121] что только в СССР, основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Здесь уже нет ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых. Произведенные продукты распределяются по труду согласно принципа: “кто не работает, тот не ест”. Взаимные отношения людей в процессе производства характеризуются здесь, как отношения товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи свободных от эксплуатации работников. Здесь производственные отношения находятся в полном соответствии с состоянием производительных сил, ибо общественный характер процесса производства подкрепляется общественной собственностью на средства производства. Поэтому социалистическое производство в СССР не знает периодических кризисов перепроизводства и связанных с ними нелепостей. Поэтому производительные силы развиваются здесь ускоренным темпом, так как соответствующие им производственные отношения дают им полный простор для такого развития. Такова картина развития производственных отношений людей на протяжении истории человечества. Такова зависимость развития производственных отношений от развития производительных сил общества, прежде всего – от развития орудий производства, в силу которой изменения и развитие производительных сил приводят рано или поздно к соответствующим изменениям и развитию производственных отношений. “Употребление и создание средств труда (под “средствами труда” Маркс понимает главным образом орудия производства.– Ред.), говорит Маркс, хотя и свойственные в зародышевой форме некоторым видам животных, составляют специфически характерную черту человеческого процесса труда, и потому Франклин определяет человека, как животное, делающее орудия. Такую же важность, как строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится... Средства труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд” (К. Маркс, “Капитал”, т. I, стр. 121, издание 1935 г.). И дальше: – “Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные [c.122] силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни,– они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном (феодалом.– Ред.) во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом” (К. Маркс а Ф. Энгельс, т. V, стр. 364). – “Непрерывно совершается движение роста производительных сил, разрушение общественных отношений, возникновение идей, неподвижна лишь абстракция движения” (там же, стр. 364). Характеризуя исторический материализм, формулированный в “Манифесте коммунистической партии”, Энгельс говорит: “Экономическое производство и неизбежно вытекающее из него строение общества любой исторической эпохи образуют основу ее политической и умственной истории... В соответствии с этим, со времени разложения первобытного общинного землевладения вся история была историей классовой борьбы, борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными и господствующими классами на различных ступенях общественного развития... Теперь эта борьба достигла ступени, на которой эксплуатируемый и угнетенный класс (пролетариат) не может уже освободиться от эксплуатирующего и угнетающего его класса (буржуазии), не освобождая в то же время всего общества навсегда от эксплуатации, угнетения и классовой борьбы...” (Предисловие Энгельса к немецкому изданию “Манифеста”). г) Третья особенность производства состоит в том, что возникновение новых производительных сил и соответствующих им производственных отношений происходит не отдельно от старого строя, не после исчезновения старого строя, а в недрах старого строя, происходит не в результате преднамеренной, сознательной деятельности людей, а стихийно, бессознательно, независимо от воли людей. Оно происходит стихийно и независимо от воли людей по двум причинам. Во-первых, потому, что люди не свободны в выборе того или иного способа производства, ибо каждое новое поколение, вступая в жизнь, застает уже готовые производительные силы и производственные отношения, как результат работы прошлых поколений, ввиду чего оно должно принять на первое время все то, что застает в готовом виде в области производства, и приладиться к ним, чтобы получить возможность производить материальные блага. Во-вторых, потому что улучшая то или иное орудие [c.123] производства, тот или иной элемент производительных сил, люди не сознают, не понимают и не задумываются над тем, к каким общественным результатам должны привести эти улучшения, а думают лишь о своих будничных интересах, о том, чтобы облегчить свой труд и добиться какой-либо непосредственной, осязательной выгоды для себя. Когда некоторые члены первобытно-общинного общества постепенно и ощупью переходили от каменных орудий к железным орудиям, они, конечно, не знали и не задумывались над тем, к каким общественным результатам приведет это новшество, они не понимали и не сознавали того, что переход к металлическим орудиям означает переворот в производстве, что он приведет в конце концов к рабовладельческому строю,– они просто хотели облегчить свой труд и добиться ближайшей, ощутимой выгоды, – их сознательная деятельность ограничивалась узкими рамками этой будничной личной выгоды. Когда в период феодального строя молодая буржуазия Европы рядом с мелкими цеховыми мастерскими стала строить крупные мануфактурные предприятия и двигала, таким образом, вперед производительные силы общества, она, конечно, не знала и не задумывалась над тем, к каким общественным последствиям приведет это новшество, она не сознавала и не понимала, что это “маленькое” новшество приведет к такой перегруппировке общественных сил, которая должна кончиться революцией и против королевской власти, милости которой она так высоко ценила, и против дворян, в ряды которых нередко мечтали попасть ее лучшие представители, – она просто хотела удешевить производство товаров, выбросить побольше товаров на рынки Азии и только что открытой Америки и получить побольше прибыли, – ее сознательная деятельность ограничивалась узкими рамками этой будничной практики. Когда русские капиталисты совместно с иностранными капиталистами усиленно насаждали в России современную крупную машинизированную промышленность, оставляя царизм нетронутым и, отдавая крестьян на съедение помещикам, они, конечно, не знали и не задумывались над тем, к каким общественным последствиям приведет этот серьезный рост производительных сил, они не сознавали и не понимали, что этот серьезный скачок в области производительных сил общества приведет к такой перегруппировке общественных сил, которая даст возможность пролетариату соединить с собой крестьянство и совершить победоносную социалистическую революцию, – они просто хотели расширить до крайности промышленное производство, овладеть колоссальным внутренним рынком, стать монополистами и выкачать из народного хозяйства побольше прибыли, – их [c.124] сознательная деятельность не шла дальше их будничных узко-практических интересов. В соответствии с этим Маркс говорит: “В общественном производстве своей жизни (то есть в производстве материальных благ, необходимых для жизни людей.– Ред.) люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие (курсив редакции) отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил” (К. Маркс, Избранные произведения, т. I, стр. 269). Это, однако, не значит, что изменения производственных отношений и переход от старых производственных отношений к новым протекает гладко, без конфликтов, без потрясений. Наоборот, такой переход происходит обычно путем революционного свержения старых производственных отношений и утверждения новых. До известного периода развитие производительных сил и изменения в области производственных отношений протекают стихийно, независимо от воли людей. Но это только до известного момента, до момента, пока возникшие и развивающиеся производительные силы успеют, как следует, созреть. После того, как новые производительные силы созрели, существующие производственные отношения и их носители – господствующие классы, превращаются в ту “непреодолимую” преграду, которую можно снять с дороги лишь путем сознательной деятельности новых классов, путем насильственных действий этих классов, путем революции. Здесь особенно ярко выступает громадная роль новых общественных идей, новых политических учреждений, новой политической власти, призванных упразднить силой старые производственные отношения. На основе конфликта между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями, на основе новых экономических потребностей общества возникают новые общественные идеи, новые идеи организуют и мобилизуют массы, массы сплачиваются в новую политическую армию, создают новую революционную власть и используют ее для того, чтобы упразднить силой старые порядки в области производственных отношений и утвердить новые порядки. Стихийный процесс развития уступает место сознательной деятельности людей, мирное развитие – насильственному перевороту, эволюция – революции. “Пролетариат, говорит Маркс, в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс... путем революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет [c.125] старые производственные отношения” (“Манифест коммунистической партии”, издание 1938 г., стр. 52). И дальше: – “Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил” (там же, стр. 50). – “Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым” (Маркс, “Капитал”, т. I, стр. 603, 1935 г.). Вот гениальная формулировка существа исторического материализма, данная Марксом в 1859 году в историческом “предисловии” к его знаменитой книге “К критике политической экономии”: “В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридическим выражением этого – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче: от идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт и борются с ним. Как об отдельном человеке [c.126] нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в лоне самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления” (К. Маркс, Избранные произведения, т. I, стр. 269–270). Так обстоит дело с марксистским материализмом, если взять его в применении к общественной жизни, в применении к истории общества. Таковы основные черты диалектического и исторического материализма. Из этого видно, какое теоретическое богатство отстоял Ленин для партии от покушений ревизионистов и перерожденцев, и какое важное значение имело появление в свет книги Ленина “Материализм и эмпириокритицизм” для развития нашей партии. [c.127] Источник - "Краткий курс Истории ВКП)б) |

|

|

|

|

|

#3 |

|

Форумчанин

Регистрация: 27.07.2009

Адрес: Новосибирск

|

особливо впечатлило и улыбнуло это ленинское.

“Мозг является органом мысли” Бывает, что тут скажешь.    Иногда дословно-тщательное изложение Иосифом Виссарионовичем "основ марксизма-ленинизма" носит прямо-таки изуверско-издевательский характер. Судя по всему, и за это в том числе его троцкисты и вынесли из мавзолея. Понимали, что такого "ученика" держать рядом с "учителем" - оно как-то так не очень сочетается. ефремушка, задай при случае, пжлста, на каком-нибудь особо марксистском форуме тему "Является ли Сталин И.В. верным продолжателем дела Маркса-Ленина?" Иногда дословно-тщательное изложение Иосифом Виссарионовичем "основ марксизма-ленинизма" носит прямо-таки изуверско-издевательский характер. Судя по всему, и за это в том числе его троцкисты и вынесли из мавзолея. Понимали, что такого "ученика" держать рядом с "учителем" - оно как-то так не очень сочетается. ефремушка, задай при случае, пжлста, на каком-нибудь особо марксистском форуме тему "Является ли Сталин И.В. верным продолжателем дела Маркса-Ленина?"

Последний раз редактировалось sergign60; 30.04.2011 в 11:23 |

|

|

|

|

|

#4 | |

|

Форумчанин

Регистрация: 27.07.2009

Адрес: Новосибирск

|

Цитата:

Приведите, пожалуйста, ДОСЛОВНЫЕ определения карла мардохеича о том, что есть "Добро", и что есть "Зло", что есть "Всеобщее благо", а что есть "Справедливость" |

|

|

|

|

|

|

#5 |

|

Форумчанин

Регистрация: 19.07.2009

Адрес: Новосибирск

|

Здравствуйте.

«задай при случае, пжлста, на каком-нибудь особо марксистском форуме тему "Является ли Сталин И.В. верным продолжателем дела Маркса-Ленина?"» Сам задай: http://zapravdu.ru/forum/index.php - ты же зарегистрировался. Вот за что я люблю Игнатова, та это за указание на вопросы, на которые КОБ должна была бы дать ответы, но не дает! «Приведите, пожалуйста, ДОСЛОВНЫЕ определения карла мардохеича о том, что есть "Добро", и что есть "Зло", что есть "Всеобщее благо", а что есть "Справедливость"» Действительно, что за хрень! Вот Энциклопедия Концепции Общественной Безопасности: http://wiki.kob.su/index.php?title=%...o=&namespace=0 Попробуйте найти там указанные определения. А что касается Маркса, ну, не изучал он психологию и теологию – виноват, не угодил. Нет у него классификации данных категорий. Ответы разбросаны по всем текстам. Есть специальное размышления о добре и зле у Энгельса в «Анти-Дюренге». Кому интересно – можно посмотреть. Ефремов. Последний раз редактировалось Ефремов; 30.04.2011 в 13:22 |

|

|

|

|

|

#6 | |

|

Форумчанин

Регистрация: 27.07.2009

Адрес: Новосибирск

|

Цитата:

Заявка была от верного марксиста "емели" о том, что де карл мардохеич дал-таки замечательные определения что есть "Добро", и что есть "Зло", что есть "Всеобщее благо", а что есть "Справедливость". А теперь оказывается, что ничего подобного он не давал, и всё "разбросано по текстам". Ну так соберите вдвоём, что вам мешает? Странно, что ты имеешь представление о том, что есть такие дисциплины, как психология и теология. Тебе-то они зачем, если на все вопросы о Добре и Зле можно ответить, зная только "Анти-Дюринга" Энгельса, ну и немножко изучив основы диалектического материализма, не так ли? Совершенно безполезная наука в этом смысле - психология, как думаешь? |

|

|

|

|

|

|

#7 |

|

Участник

Регистрация: 13.01.2011

Адрес: Европа, 6-й спутник Юпитера

|

Ни сам К. Маркс, ни его труды не вызывают у меня ни доверия, ни интереса.

"Капитал" был написан с одной целью - развал царской России. Работу спонсировал никто иной, как Ротшильд через друга семьи - Энгельса. Скрытый текст: