|

|

|||||||

| Культура. Как вся внегенетически передаваемая информация, в т.ч. фильмы, книги, искусство |

| Поиск по "ресурсам КОБ"... |

| Поиск по форуму: |

| Расширенный поиск |

| К странице... |

|

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#331 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Чёрное или белое? На примере фильма «Дикая» (2014)

Скрытый текст:

Две номинации на премию «Оскар», номинация на премию «Золотой глобус». Не перестаю удивляться, как ловко современный кинематограф играется сердцами и душами людей. На днях я посмотрела фильм «Дикая» с Риз Уизерспун в главной роли. Первоначально идея фильма мне очень понравилась, молодая женщина, переживая тяжёлый развод с мужем, решила отправиться в длительное и очень тяжелое путешествие по горам Америки. Кстати, один нюанс, развелась она по той причине, что злоупотребляла наркотиками и постоянно изменяла своему мужу. Но кто из нас не без греха, как говорится, главное, что теперь-то она осознала, как неправильно себя вела и в поход решила отправиться, чтобы в полном уединении заглянуть внутрь себя, понять, где она сломалась, переосмыслить свою жизнь. Мне эта история даже чем-то напомнила историю про святую Марию Египетскую, женщину, которая была блудницей, но осознав всю греховность своей жизни, отправилась в пустыню и бродила там 40 лет. Перекликается, не правда ли? Дальше начинается самое интересное. Перед походом героиня фильма узнаёт, что беременна после очередной случайной связи, и принимает решение сделать аборт, чтобы её путешествию ничего не мешало. По-моему ни одна женщина, которая вступила на путь исправления, никогда не будет делать аборт. Даже если отбросить религиозную составляющую этого вопроса, что это вообще-то грех наравне с убийством, это ещё и очень глубокая психологическая травма, которая остаётся с женщиной на всю жизнь, огромный ущерб для её физического здоровья, может ли быть здоровой душа, когда страдает тело? Наверное, только у самых чистых и нравственных людей. Тем более, если у женщины и без того много психологических переживаний, то убийство своего нарождённого ребёнка может просто добить и сломать окончательно. Это же форменный эгоизм, чтобы отправится в поход, героиня избавляется от лишнего балласта, и балластом является собственный ребёнок. Тем не менее она делает аборт. Далее, следуя по опасному маршруту, она окунается в свои переживания, и вспоминает всё то, что ей пришлось пережить за последние годы. Она проживает очень мучительные для себя вещи, вспоминает смерть мамы, с которой была очень близка, развод со своим любимым мужем, свои измены, снова и снова возвращается в прошлое. Впрочем, встретив на своём пути привлекательного парня, она всё-таки не удерживается от интимной близости с ним. Хорошенькое такое исцеление я хочу сказать, с чем боролись, на то и напоролись… Впрочем от алкоголя наша героиня тоже не отказывается. В конце фильма, уже дойдя до конца маршрута, она всё-таки приходит к мысли, что её жизнь священна, что она должна позволить себе жить. Своим многочисленным интимным связям она даёт такое объяснение: «Я хотела каждого из этих мужчин». Как говорится, если очень хочется, то можно. Прологом зрителю рассказывается, что вскоре, после похода она вышла замуж по любви и родила ребёнка. Прямо хэппи энд со странным привкусом.  В «Научи хорошему» как-то была статья про нигилизм, там говорилось, как плохо, когда у человека нет чёткого представления, что есть хорошо, а что есть плохо, нет чётких морально-нравственных ориентиров, на которые он мог бы положиться в спорных моментах. Я поняла, что весь западный кинематограф работает на то, чтобы эти нравственные ориентиры у людей стереть, сделать их размытыми и неясными. Зрителю выдают за благо то, что по сути есть форменное зло, которое мимикрирует под благо, оно уже не сообщает нам явно «Я есть зло», оно смешивается с хорошими, благими вещами. И одно дело, если ты взрослый, «прошаренный» человек, который научился отделять зёрна от плевел, если поставил для себя чёткие ориентиры и ответил себе на вопрос, что хорошо, а что плохо, ты никогда уже не поверишь подобным фильмам как «Дикая», не позволишь сбить тебя с намеченного пути. А если нет? Остаётся только одно – включать голову и думать, анализировать, пропускать через разум и сердце всю полученную информацию. Итак, подведём итоги по фильму «Дикая»: |

|

|

|

|

|

#332 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Главные кинопремии России: За что их вручают?

Скрытый текст:

Год российского кино

2016 год был назван в России Годом российского кино. Хотя большинство населения до сих пор этого не осознаёт, но кино всегда было и будет не столько средством развлечения, сколько средством управления массовой аудиторией. Управление реализуется бесструктурным способом через формирование моделей и стереотипов поведения у зрителей. Те идеи и ценности, которые в художественной форме показывают на широком экране, постепенно перетекают и в наш реальный мир. Кинематограф развивается не хаотично и не сам по себе, а направляется в нужную сторону через финансовые механизмы, институты кинопремий и центральные средства массовой информации, которые хвалят, ругают или замалчивают фильмы, в зависимости от продвигаемых ими идей и качества исполнения. В этом обзоре мы рассмотрим три российские картины, получившие главные кинонаграды в 2016 году. Это фильм Анны Меликян «Про Любовь», Оксаны Карас «Хороший мальчик» и Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр». Сначала коротко затронем фильмы «Про любовь» и «Хороший мальчик», обзоры на которые ранее публиковались на ресурсах Научи хорошему. Первый получил премию Золотой орёл ещё в январе 2016 года, выйдя на широкий экран за месяц до этого, второй – главный приз Кинотавра в июне и прошёл в прокате в ноябре. В этом ролике мы приведём только выводы о воспитательном посыле этих картин. Те зрители, кто не смотрел наши предыдущие обзоры, посвящённые этим фильмам, могут ознакомиться с ними по ссылкам в описании. Чему учат фильмы-победители? Итак, фильм «Про любовь» снят при поддержке Министерства культуры и Фонда кино, ориентирован на аудиторию 16+ и нацелен на:

Фильм «Хороший мальчик» снят при поддержке Министерства культуры, ориентирован на школьную аудиторию старше 12 лет и учит тому, что:

Лучший фильм, который нельзя показывать народу Теперь перейдём к третьей картине – фильму «Милый Ханс, дорогой Петр», который стал победителем кинопремии «Ника-2016». Несмотря на столь ошеломительный успех, фильм так и не показали широкой публике, и простому зрителю он стал доступен только в ноябре, когда появился на торрентах. Лучший фильм, который нельзя показывать народу – что за странность? Думаю, вы скоро поймёте. Картина «Милый Ханс, дорогой Петр» рассказывает историю группы немецких инженеров, которые в мае 1941 года работают на советском заводе. Немецкие специалисты заняты изготовлением стекла для оптических линз, но дело у них не клеится, и на этом фоне возникают постоянные скандалы, которые они старательно заливают алкоголем. Рабочие будни трудового коллектива: истерики и алкоголь на протяжении всего фильмаПосле 40 минут истерик и криков, а именно этим на протяжении всех двух часов только и занимаются главные герои, у одного из инженеров по имени Ханс случается нервный срыв, который заканчивается взрывом плавильной печи, гибелью двух человек и расследованием инцидента НКВД. После взрыва Ханс постепенно продолжает сходить с ума, умоляет русского рабочего Петра не выдавать его, насилует шахматной фигурой свою подругу Гретту, знакомится с русской девушкой Зоей и, несмотря на её страстное желание, отказывается с ней переспать в первый же вечер их знакомства. Русская девушка, готовая в первый же вечер отдаться немцу, и немка, изнасилованная шахматной фигурой, поразили жюри кинопремии НикаЗатем зрителя переносят на несколько месяцев вперёд, и показывают Ханса, который уже в роли немецкого офицера возвращается в этот же оккупированный город, заходит в парикмахерскую, встречает там ту самую Зою и начинает с ней заигрывать, подставляя своё горло под острую бритву. Отдастся ли русская парикмахерша нахальному фрицу или уничтожит врага ценой собственной жизни, этого мы так и не узнаем, в этот момент начинаются финальные титры.  Какие идеи продвигает фильм «Милый Ханс, дорогой Петр»? Хотя описанный сюжет выглядит уже достаточно абсурдно, и непонятно, зачем государству в лице Фонда кино спонсировать двухчасовую истерику и сумасшествие немецких актёров с элементами порнографии, но сам фильм по форме исполнения и по продвигаемым смыслам служит настоящим примером антиискусства и антикультуры. Главные герои постоянно употребляют в кадре алкоголь и табак, ведут себя вульгарно и пошло, присутствует тема извращений. Русские люди в фильме практически не говорят, и похожи на мрачную безмолвную массу, замученную тоталитарным режимом. Сталин и Гитлер упоминаются только один раз, притом по контексту их ставят на один уровень. Дополняет это всё полное отсутствие причинно-следственных связей в событиях, общий депрессивный фон и нелепые ракурсы съёмки: значительную часть времени зритель видит спины актёров или куски тел, которые целиком не поместились в кадр. В картине нет ни одной жизнеутверждающей сцены или доброй мысли. Но если простые зрители называют фильм «Милый Ханс, дорогой Пётр» «фееричным бредом» и «бессмысленной чушью», то вся российская пресса поёт ему дифирамбы, определяя кино как своеобразный арт-хаус, который могут понять только «избранные». Аналогичная ситуация и с фильмами «Хороший мальчик» и «Про любовь», в которых также присутствует множество пошлости, алкоголя и извращений, а любовь подменена животными инстинктами. Критики в неописуемом восторге, а люди идти в кино не хотят. Все три картины в кинотеатрах посмотрели всего 355 тысяч человек.  За что в России вручают главные кинопремии По итогам 2016 года, можно сделать вывод, что главные российские кинопремии вручают за:

* Все фильмы получили высокую оценку в прессе В обзоре мы рассмотрели только победителей главных российских кинопремий Ника, Золотой Орёл и кинофестиваля Кинотавр, так как именно через них формируются общие тенденции в кинематографе. По объективным причинам без внимания осталась влиятельная телевизионная премия ТЭФИ. Её вручают по множеству номинаций, и одного главного победителя в ней нет. Проверка всех озвученных суждений доступна каждому и потребует максимум 6 часов времени. Именно столько надо, чтобы скачать фильмы, посмотреть их и убедиться в обоснованности сделанных выводов. Призываем распространять эту информацию, чтобы донести её и до широких слоёв населения, и до руководства Министерства культуры и до всех других государственных ведомств, так как затрагиваемые здесь темы имеют прямое отношение к вопросам информационной безопасности страны. Смелее, товарищ, гласность – наша сила! |

|

|

|

|

|

#333 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Фильм «Плутовство» («Хвост виляет собакой») (1997): Допуск на политическую кухню

Скрытый текст:

«Плутовство», или более правильный перевод «Хвост виляет собакой» (англ. «Wag the Dog») – это фильм режиссера Барри Левинсона 1997 года в жанре чёрной комедии, поставленный по мотивам книги Ларри Бейнхарта «Американский герой». Главные роли в фильме исполнили актеры Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Энн Хеч и Вуди Харрельсон.

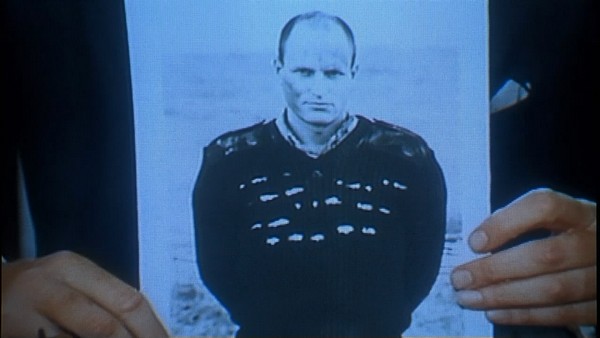

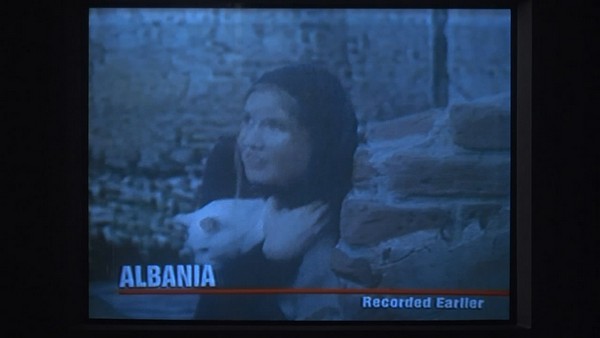

Коротко о сюжете: За считанные дни до президентских выборов происходит скандал. Нынешнего президента, и так имеющего низкие рейтинги, обвиняют в сексуальном домогательстве к юной активистке, что ставит под удар возможность его переизбрания на следующий срок. Для отвлечения внимания избирателей от происшествия и срочного поднятия рейтингов президента команда политтехнологов вместе с опытным голливудским продюсером организует секретную кампанию, заключающуюся… в создании видимости войны. Разберём, какие идеи содержит фильм. Технологии и принципы управления общественным м нением В первую очередь, фильм очень наглядно демонстрирует ряд рабочих методов управления общественным мнением, хоть и поданы они во многом гротескно. Постараемся должным образом отразить наиболее значимые из них. Управление образом публичной персоны (образ миротворца и защитника нации вместо образа сексуального преступника) Итак, перед самыми выборами президент на катастрофическом уровне лишается своего нейтрального рейтинга. Внезапное обвинение в сексуальном домогательстве (что плохо) к юной активистке (что ещё хуже) рискует сделать из политика настоящую персону нон-грата для избирателей. Что же предпринимается в данной ситуации для изменения общественного мнения в отношении президента и продвижения его на новый срок? Политтехнологи, руководствуясь имеющимися выигрышными ресурсами политика (основные из которых – актуальность его полномочий и привычность для населения), заменяют его негативный образ, сформированный скандалом с активисткой, на новый позитивный. Постоянно находящаяся на первом плане сюжета организация видимости войны – это не просто «сковывающее действие», которое информационно «заглушает» ситуацию с домогательством. В этой «акции» заключен более глубокий смысл. Видимость войны здесь позволяет президенту выступить перед населением в новом, выигрышном статусе. На фоне развернувшейся «войны» президент начинает исполнять для граждан новую, яркую, позитивную и ответственную роль – отца нации и защитника мира, который изо всех сил старается держать «опасную ситуацию» под контролем, имеет все нужные полномочия и готов благородно и самоотверженно «спасти» свой народ и свою страну. Для понимания, почему этот подлог срабатывает, стоит обратиться к специфике функционирования отношений «политик народ» в современном мире, которая отражена в фильме. Очевидно, что рядовые граждане сегодня практически не имеют непосредственных выходов на политиков + часть населения в принципе не может корректно выносить оценки в данной сфере в силу некомпетентности, а той части населения, которая могла бы отслеживать и оценивать происходящее на политической арене, просто не позволено этого полноценно делать, ведь современная политическая система не является «прозрачной». Таким образом, решающим фактором для политических оценок общей массы людей (в которой к тому же некомпетентных больше) является не реальная политика, а представленные политическими деятелями образы, транслирующиеся по каналам СМИ.  Т.е. самый основной метод, который был использован в «Плутовстве» для продвижения президента – это работа с его образом, по которому избиратели в фильме в итоге и сделали положительный выбор. Как уже было сказано выше, настоящего доступа к политику и его работе нет. -> Взамен проигрышного образа политика здесь был сформирован выигрышный (вместо сексуального преступника – спаситель нации). -> Проигрышный образ был максимально «заглушен» и вытеснен выигрышным. -> Избиратели вынесли положительную оценку. Что же касается видимости войны – война в «Плутовстве» по смыслу является вторичным элементом. Её необходимость обусловлена продвижением президента и нужна для формирования его нового имиджа. Этот момент перекликается с заголовком фильма – «Хвост виляет собакой». В фильме гротескно изображено, как более глобальное служит частному: война – имиджу, а собака – хвосту. Создание и использование образа врага Фильм также демонстрирует метод формирования образа врага.

В «Плутовстве» энергия масс аккумулируется через тему врага и в итоге направляется на почти единогласное предоставление «успешно» показавшему себя лидеру нового срока правления.

Усиляющие персонифицирова нные образы В фильме присутствует метод усиления характеристики ключевого образа дополнительным персонифицированным. Самые основные образы в организованной политтехнологами кампании (помимо войны) – это 1. образ президента как защитника 2. образ албанских террористов как врага. И для того чтобы усилить положительность одного образа и отрицательность другого – показать, как хорош защитник и как плох враг, создаются соответствующие дополнительные образы-персоны: 1. Сержант Шуманн – великий герой, оставленный в тылу врага и возвращающийся домой благодаря усилиям президента. Шуманн, поставленный по смыслу в умах граждан рядом с президентом, дополнительно показывает им, как самоотвержен и благороден их глава государства.  2. Девочка с котёнком – несчастная жертва, пострадавшая от рук албанских террористов. Девочка с котенком дополнительно демонстрирует американскому населению, как беспринципен и ужасен их враг.  Сходный по тональности дополнительный персонифицированный образ усиливает эффект от основного образа и увеличивает позитивные/негативные отклики на него. Ужасающая жертва врага усиливает ненависть к нему, спасение величественным героем хорошего парня восхищает и вызывает уважение к герою. Мнимый выигрыш В фильме также прослеживается метод «мнимого выигрыша». Человек хорошо мотивируется на действие, если ему дают понять, что он получит от этого действия выгоду или выигрыш. Если же человеку невозможно предложить реальную выгоду, а заставить его совершить определенное действие нужно – то можно стимулировать его на это действие с помощью «эффекта выигрыша».  Этот метод очевиден, к примеру, в позиционировании некоторых товаров как связанных с социальной успешностью. Например, созданное негласное правило: купи iPhone и почувствуй себя элитарием. Это стимулирования на действие (=покупку товара) через обещание мнимого выигрыша (=приобретение социального статуса). Приобретение статуса через покупку любого товара – мнимый выигрыш, ведь некое прикладное устройство или иной продукт никак не способен стать «социальным лифтом» для покупателя. Это просто сформированный продавцами товара эффект. Тему мнимого выигрыша также очень хорошо раскрывает один анекдот, апеллирующий к так называемой «девичьей памяти». Он не очень смешной, но в данном случае крайне характерный: «Как расстроить девушку – отнимите у неё 10 тысяч рублей. Как обрадовать девушку – верните ей её 10 тысяч рублей» (=радость от мнимого выигрыша). -> «Как расстроить народ – отнимите у них спокойствие и мир. Как обрадовать народ – верните им их спокойствие и мир» – мнимый выигрыш в «Плутовстве» в двух словах. Граждан в фильме убеждают в том, что их президент «крут», помог стране преодолеть серьёзную опасность и вернул мир – за кого же ещё голосовать на выборах, как не за этого выдающегося политика? Однако реально ведь мир и спокойствие у людей в действительности никто не отнимал, и настоящего спасения их президентом тоже не было. Т.е. народ в фильме, очевидно, стимулируется на голосование за президента мнимым выигрышем. Вдохновившись успешной «албанской кампанией» и поставив «галочку» на бюллетене за президента, граждане не получили от своего выбора той выгоды, которой их смотивировали. Метод мнимого выигрыша также перекликается с темой эффективной лжи, о которой будет сказано чуть позже. Влияние «сильной» темы необходимо сковывать ещё более «сильной» темой (тема войны «перекрывает» тему секса) В начале истории, узнав о том, что на президента повесят секс-скандал, политтехнологи понимают, что нужно срочно что-то предпринимать, ведь ситуация неминуемо вызовет бурю внимания у публики. Тема секса всегда апеллирует к неосознанному уровню человека, к его инстинкту продолжения рода, и воздействует на внимание как естественный магнит. Тем самым, очевидно, что подобная тема «достучится» до огромного количества людей по стране – и если оставить ситуацию без противодействия, переизбрание для президента будет невозможным. Большинство электората, эффективно оповещённое темой секса, будет в курсе, что голосовать за президента, извращенца и преступника, нельзя. Т.к. инстинкт продолжения рода уступает по силе разве что инстинкту самосохранения, ещё более базовому – запущенную сексуальным скандалом волну интереса населения в сюжете приходится перекрывать темой войны как более сильной по воздействию на инстинкты людей. Война – это огромный, серьёзный удар по безопасности, способный вызвать животный страх у людей. А вопросы безопасности (инстинкт самосохранения) всегда приоритетнее, чем вопросы секса (инстинкт размножения). В итоге тема скандала вокруг президента, связанная с сексом и порочащая его, закономерно смещается специалистами более интенсивной по воздействию темой войны, только предусмотрительно поданной для политика в выигрышном свете. Ложь способна эффективно управлять В начале фильма один из главных героев фильма, Конрад Брин, озвучивает ещё один важный принцип управления общественным мнением: «Нет никакой разницы, правда или нет (*имеется в виду домогательство президента к активистке). Слух прошёл, пресса в курсе. Она будет играть на этом». Здесь, в целом, нет никаких особенных открытий, и многие прекрасно знают – хоть и известно, что сила в правде, ложная информация, при определённой подаче, также имеет реальную силу и способна управлять общественным мнением. И бОльшая часть фильма этому и посвящена.  Сюжет изображает, как при соответствующей цели, имеющихся возможностях и должной реализации ложная информация способна направлять людей в нужное отправителю информации русло. С помощью лжи, которая конвертируется в различные «факты» или образы (героев, врагов, жертв и т.д.), главные герои фильма успешно достигают всех нужных им задач: отвлекают внимание граждан от скандала – ложью, улучшают образ президента – ложью, добиваются для него высокого рейтинга и победы на выборах – тоже ложью. (Просто ложь на лжи сидит и ложью погоняет). Посмотрим на организацию лжи в сюжете и выявим, почему поток ложной информации политтехнологов был принят населением на ура. Как можно увидеть. Во-первых, вся информация, поданная главными героями людям, как это подразумевается, была непроверяема на правдивость/ложность на рядовом уровне. Всё действо, происходившее за кулисами новостных потоков, было сугубо конфиденциальным. (Тут также важен момент, интересовала ли правдивость/ложность информации получателей в принципе, но этот момент в фильме не раскрывается. Если население не интересовала правдивость полученной информации, то это также повысило эффективность «албанской кампании» президента). Во-вторых, ложь была вполне правдоподобна и органично вписалась в реальность.  И, в-третьих, люди оказались готовы принять ложь из личной выгоды (=эффект выигрыша, о котором уже говорилось). Поначалу тема войны была пугающей, и принять за чистую монету её стоило из заботы о своей безопасности (=выгода), а на финишной прямой этот спектакль в итоге сделал жизни граждан лучше (президент на фоне фальшивой войны выглядел мировым отцом и спасителем, и в американцах проснулся патриотический дух). Т.е. снова – ложь была выгодной. Иначе говоря, ложь политтехнологов в «Плутовстве» была эффективной, поскольку была: 1) непроверяема на ложность/правдивость, 2) правдоподобна, 3) выгодна для получателя. Слабое информационное позиционирование = возможность для манипуляций Этот пункт особенно актуален на сегодняшний день. Когда президенту для нового образа понадобился враг, выбор его специалистов пал на Албанию как источник врага по той причине, что для населения США эта страна как «чистый лист». Диалог в фильме: «Почему Албания?» – «Что ты знаешь о них?» – «Ничего» – «Вот и я говорю: народ хитрый, высокомерный…». Иначе говоря, большинство американцев об албанцах ничего не знает, а значит, те потенциально какие угодно, в том числе поголовно кровожадные террористы, против которых, «естественно», надо срочно двигать войска. С одной стороны, этот момент говорит об уровне информированности американцев в фильме, к чему мы ещё вернёмся, но с другой стороны – это подразумевает и слабый информационный статус самой Албании на уровне межгосударственных взаимодействий. На сегодняшний день, когда человечество, не пережив духовной эры, вступило в эру информационную, слабое информационное позиционирование на мировой арене одних структур (как Албания в «Плутовстве») даёт простор информационно сильным структурам (как США) заполнять «пробелы» информационных слабаков нужной (дез-)информацией на своё усмотрение. Яркий пример подобного перехвата слабого позиционирования – это мировое тиражирование экранного образа «плохих русских» Голливудом. Россия не формирует и не распространяет на мировом уровне сильный образ себя, и США целенаправленно заполняют этот пробел на своё усмотрение – формируют негативный образ России через свой кинематограф (=заполнение «информационного пробела» «слабаков» «силачами»). В результате в глазах многочисленных потребителей голливудского продукта по всему миру русские приобретают один и тот же образ злодеев, которых нужно искоренить.  Так что этот мотив фильма с албанцами, о которых никто ничего не знает, а значит, они хитрые, высокомерные и вообще террористы – очень показателен. На сегодня, если глобальная структура не формирует крепкое информационное позиционирование себя на мировом уровне, то информационно сильная структура может это сделать сама, и вероятнее всего, это будет сделано не во благо информационному «слабаку». «Кто владеет информацией – тот владеет миром, а кто управляет информацией – управляет миром». -> Слабое управление информацией о себе (позиционирование) во времена информационной эпохи, к сожалению, недопустимо. Необразованность получате ля информации = возможность для манипуляций Также значимую роль играет и необразованность или неинформированность самой публики, на которую направлено информационное воздействие (в фильме это американские граждане). Незнание и неинформированность американцев об Албании добавляются к непозиционированию этой страны себя «сильным» образом на мировом уровне в сюжете и вместе дают больше возможностей для дезинформации. Албания – «терра инкогнита» для получателей информации в «Плутовстве», а значит, можно «плести» о ней любые фантазии: злодейский менталитет, народный праздник с подношением первого снопа, всё что угодно. По этому моменту, в целом, всё просто и понятно. Образованным, информированным человеком трудно манипулировать. -> Чем больше образованных людей в обществе, тем больше корректных оценок, тем «чище» общественное мнение (=сумма отдельных мнений) и тем сложнее манипулировать им во зло обществу. Обращение к клиповому (калейдоскопическому) мышл ению Помимо слабой информационной позиции Албании и неинформированности американского населения по отношению к этой стране, в сюжете играет большую роль ещё и подразумеваемая нацеленность политтехнологов на клиповое или калейдоскопическое мышление у граждан. Клиповое (калейдоскопическое) мышление – это получение информации и работа с ней урывками/вспышками/короткими образами в духе музыкального клипа или смены картинок в калейдоскопе. При таком мышлении человек не фокусируется должным образом на полученной информации, практически не осмысливает воспринятые идеи и не стремится выстраивать связи между ними.  «Носители такого типа восприятия окружающего мира потребляют не рациональные логические построения, а отдельные запоминающиеся фрагменты […]. Такой механизм мышления […] не даёт возможности критически отнестись к получаемым месседжам. […] уровень рефлексии у обладателей клипового сознания ниже: такие люди не задумываются, они успевают только получать огромное количество информации. Поэтому манипулятивные технологии, применяемые в отношении носителей клипового мышления, оказываются гораздо более действенными. Усваивая готовые образы и суждения, люди принимают полученные установки на веру и не размышляют об их правильности и справедливости». С.В. Докука, «Клиповое мышление как феномен информационного общества». В «Плутовстве» албанская информационная кампания ведётся как раз с прицелом на вышеописанное мышление. Политтехнологи в ускоренном темпе «бомбардируют» граждан через СМИ обрывками «фактов», символами (сержант Шуманн (“Schumann”) = старый хороший ботинок (“shoe”), который зря выкинули), лозунгами и т.п., не предоставляя рациональной, целостной картины происходящего. Стимулируя население воспринимать информацию калейдоскопически, политтехнологи значительно способствуют своему успеху. Носители клипового мышления, толком не обрабатывающие полученную информацию – одни из самых лёгких объектов для манипуляций, что и демонстрирует «Плутовство». Также нацеленность на клиповое мышление помогает команде быстро справиться с вытеснением информации о сексуальном домогательстве из поля зрения СМИ и населения. После начала калейдоскопического потока информации о «войне с албанскими террористами» (бомбардировщик Б-3, бомба в чемодане, обстрел албанской деревни, девушка с котёнком, потерявшийся «старый башмак» и т.д.) очень быстро история с активисткой оказывается вытесненной из СМИ, что подразумевает – народ об этом тоже преспокойно забывает. Тут стоит упомянуть, что за клиповым мышлением логично следует плохая память. Первое без второго невозможно. Для носителей клипового мышления очень трудно хранить в памяти весь этот калейдоскоп из разрозненных, неосмысленных информационных «осколков», которые легко и бессистемно вытесняются новыми. Подача информации в рамках зрелища (шоу) Также одной из важных технологий в фильме становится производство зрелища (шоу) – что наиболее всего относится к истории Шуманна. Главные герои придумывают данный образ в продолжение своей «албанской кампании» после того, как сенатор Нил с подачи ЦРУ пытался «свернуть» тему войны в СМИ. Создаётся простенькая концепция, поддерживающая тему войны – американский солдат оставлен на территории врага. И далее информация о нём вбрасывается в СМИ очень зрелищно, в духе шоу-бизнеса. Несчастный солдат, передающий матери сообщение азбукой Морзе на своём свитере, он трагически брошен на произвол судьбы, как старый, добротный ботинок, который мог бы ещё послужить. Имя солдату при этом намеренно подобрано созвучное с «ботинком»/”shoe” – Шуманн/Schumann. Т.е. создаётся своего рода брэнд этого солдата, который далее раскручивается в массах. Придумываются лозунги («мужайся, мама», «верните его домой»), выпускаются футболки с этими лозунгами, поются соответствующие песни о старом ботинке и мужающейся маме, устраиваются акции в поддержку возврата героя домой (подвешивание старых ботинок на проводах, деревьях и т.п. / совместное скидывание старых ботинок в кучу) и, конечно, всячески нагнетается напряженная атмосфера в СМИ – президент со всем усердием пытается договориться с Албанией и вернуть народу его бравого бойца. Таким образом, история Шуманна подаётся как некое реалити-шоу, вызывающее огромный интерес у населения, и граждане, сами того не подозревая, становятся зрителями этого шоу.  Тут важно сказать, что хорошее зрелище – это тот продукт, который вряд ли когда-нибудь потеряет актуальность. Зрелища издавна любимы людьми, просты и притягательны для восприятия, вызывают эмоциональный отклик, хорошо заметны в современных условиях перенасыщенности информацией. Передавать аудитории информацию через качественное шоу – это беспроигрышный путь. Приложив к зрелищу нужный смысл, найти соответствующий отклик у благодарных потребителей зрелища – очень легко. Ведь если зрелище нравится, то и его основной смысл тоже волей-неволей вызывает расположение. В «Плутовстве» через зрелище с Шуманном населению, по сути, передаётся смысл голосовать за президента. Шуманн всем интересен, его судьба для всех важна – а зависит она от действий президента. Слова Мотса о возврате бойца на Родину: «Это контракт с избирателями, хотя они этого не знают. Голосуйте за меня во вторник, в среду я предъявлю вам Шуманна. Вот за это зрители платят деньги!». «Голосуй за президента» – основная идея организованного шоу с потерянным солдатом. Важно также, что зрелища имеют свойство сплочать людей в толпу – реальную или виртуальную. Под влиянием зрелища внимание зрителей оказывается захваченным схожим образом, что формирует из них единую аудиторию, следом за чем возникает и общее, усредненное мнение. Таким образом, создатель яркого, убедительного шоу для толпы получает большую власть над её мнением, загружая нужные смыслы в общее сознание этой толпы. Вовлечение в действие Ещё один важный метод для управления общественным мнением – это интерактивность или вовлечение аудитории в действие.  В фильме этот метод проявлен в «ботиночных» акциях в честь Шуманна. Политтехнологи придумывают для граждан очень простое, незатратное, символическое действие – публично бросить или подвесить старые ботинки в поддержку возвращения национального героя домой. Тем самым, граждане, совершая установленное для них символическое действие, становятся более лояльны к смыслу за этим действием (=верните героя. А «верните героя» означает «проголосуйте за президента, который работает над этим делом»). Апеллирование к эмоциям Этот метод имеет отношение к уже упомянутым методам создания образов и зрелищ, которые должны обязательно вызывать соответствующий эмоциональный отклик у людей для эффективного управления ими – президент-спаситель должен восхищать, враг – пугать, песня – вызывать патриотизм, зрелище с возвратом героя войны – заставлять трепетать от волнения и т.д. Находясь под влиянием эмоций, люди зачастую теряют контроль над собой, а значит, становятся более податливы к стороннему управлению. В «Плутовстве» метод апеллирования к эмоциям особенно выражен в создании нескольких песен по мотивам войны с террористами (The American Dream, Good Old Shoe, Courage Mom, The Men of the 303) – музыка легко стимулирует необходимые эмоции / в сцене репетиции слезливой речи президента к избирателям / и разговоре Конрада с представителем ЦРУ, на котором стоит остановиться отдельно.  В сцене с ЦРУ интересным образом можно проследить настоящее эмоциональное запугивание. Конрад с самого начала диалога с человеком от ЦРУ начинает активный эмоциональный прессинг на него, параллельно заводя общение в логические дебри, к чему мы ещё вернёмся отдельно. Под конец разговора, когда логики уже почти нет, а эмоциональность на пределе, политтехнолог начинает целенаправленно вызывать у представителя ЦРУ эмоцию страха. Расписав ужасы войн будущего и намекнув на никчёмность ЦРУ, Конрад в конце диалога вбивает окончательный эмоциональный «клин» в собеседника: «Если вы не готовы к ней (войне будущего), рано или поздно топор отпустится на вашу голову, и вы проиграете». Если давить на эмоции в процессе передачи нужного сообщения, это, в конце концов, подвигнет получателя на соответствующие действия. Здесь Конрад напирал на эмоции, пытаясь передать сообщение, что война и в самом деле идёт, а он здесь не при чем, ну а ЦРУ – вообще никчемная служба, и представитель ЦРУ, вынесенный на тревожную эмоциональную волну, в итоге отпустил политтехнологов на волю. Логические подмены Несколько раз в фильме появляется тема логических подмен – хоть и не в отношении общественного мнения, но тем не менее. Возвращаемся к той же сцене общения политтехнологов с ЦРУ и разберём несколько использованных там логических подмен.

И ещё один короткий, но показательный момент псевдологики из фильма. Разговор Стэнли и Конрада: Стэнли: «Президент установил мир». Конрад: «Да, но войны-то не было». Стэнли: «Это ещё большее достижение». Абсурдный смысл – установить мир, если войны не было, – это большее достижение, чем установить мир, если война была – здесь просто в качестве «красного словца», которым нелогично возвышается и оправдывается «албанская кампания» политтехнологов. Программирование реакций через подачу ролевых моде лей Несколько раз появляется метод программирования реакции через подачу ролевых моделей.

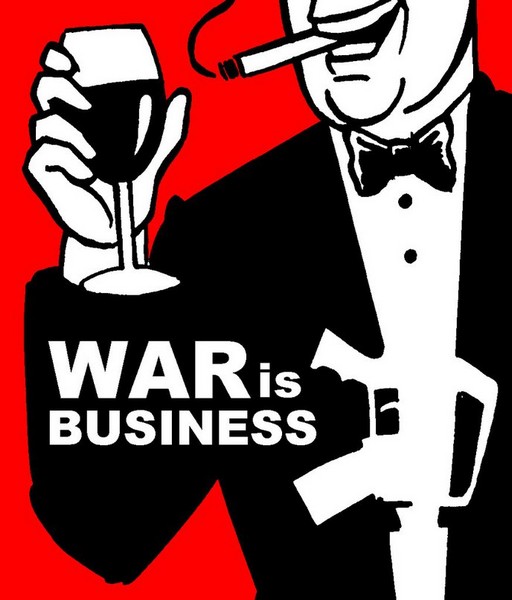

В начале истории, когда по одним каналам СМИ герои уже запускают тему войны в общество, Конрад даёт наставление команде по официальным каналам всё отрицать, используя формулировку, что «нет никаких сведений о подготовке Албании к войне». Противоречивая информация очень хороша для подогревания интереса у публики. Через трансляцию противоречий у получателя вызывается удивление, интерес и некоторое напряжение. Авторитетный аноним В одном из новостных выпусков в фильме используется метод авторитетного анонима: «Источник не пожелал раскрывать себя. Можно лишь говорить, что информация поступила с самого высокого уровня». Ссылки на несуществующий авторитет придают информации солидность и вес. Подделка под старину Метод, который был использован в создании песни “Good Old Shoe”. Эта песня была написана в рамках «албанской кампании» для стимулирования внимания и симпатий к сержанту Шуманну. Для усиления воздействия песни политтехнологи вбросили информацию, что нашли её в официальных архивах народной музыки 30-х годов. -> Подача предмета как в хорошем смысле старинного и классического вызывает автоматическое уважительное отношение к нему. Социальная (псевдо-)аксиома: «Это старая, добрая классика». Позиционирование песни “Good Old Shoe” как классической даже вызвало у некоторых людей «подмену памяти», и они решили, что уже слышали её когда-то. Написание истории И последний метод в данной статье – увековечивание в истории или написание истории. Ближе к завершению кампании, команда президента планирует установку памятника солдатам, павшим в войне с албанскими террористами. Историческая фиксация информации о неких событиях – такая, как установка памятника или написание учебника – увеличивает убедительность этой информации и устанавливает нужный взгляд на данные события. ДРУГИЕ ТЕМЫ ФИЛЬМА Триумф творчества Фильм демонстрирует позитивные примеры индивидуального и коллективного творчества и сильно вдохновляет на тему креативности.  Очень большое впечатление оставляют сцены мозговых штурмов команды, где каждый старается внести свой творческий вклад в общее дело. Также интересно, как главный энтузиаст команды, продюсер Стэнли Мотс, развивает единичные идеи в целые концепции. Сначала генерирует одну идею (так, президент отправляет бомбардировщик в Албанию), потом самовопрошает “а почему?”, и первая идея тянет за собой следующую (потому что у них бомба). Потом оценивает получившийся концепт, корректирует его, и так постепенно возникает целый идейный блок, определенная история. Это очень вдохновляющий, а главное рабочий пример сочинительства. Конечно, сама направленность творчества в фильме (лживая «обработка» населения) неправильна, но, тем не менее, здесь в итоге транслируется очень важная идея касательно творчества. Из любой проблемной ситуации есть выход, если подойти к решению творчески. В конце, когда организованная героями кампания принесла президенту победу, Стэнли говорит Конраду, который, столкнувшись с противодействием ЦРУ, был готов остановить проект: «Видишь, никогда не сдавайся». Творчество побеждает. Негативность тщеславия Второй сюжетной линией в фильме даётся небезынтересная история одного тщеславия, заставляющая задуматься о том, что погоня за пустой славой вряд ли способна принести что-то хорошее. Не будем раскрывать подробности для тех, кто не смотрел фильм. Отсылка к искусственному развязыванию войн Также история «Плутовства» вызывает стойкие ассоциации с очень актуальной на сегодня темой искусственного развязывания войн. В фильме звучат довольно циничные слова, что война – это просто шоу-бизнес, и, если откинуть слово «шоу», то отсылка получается крайне реалистичная, к сожалению.  |

|

|

|

|

|

#334 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Анна Кузнецова предложила создать Хартию защиты детей от деструктивного влияния информации

Скрытый текст:

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе II Межрегиональной научно-практической конференции «Защита детей от информации, причиняющей вред развитию и здоровью» предложила создать Хартию защиты детей от деструктивного влияния.

«Чем выше будет степень гражданственности и социальной ответственности журналистов за будущее России, уровень саморегулирования медиасообщества в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, тем меньше потребуется правовых и административных регуляторов обеспечения информационной безопасности детей. Предлагаю в связи с этим российскому медиасообществу, в том числе интернет-провайдерам, разработать и принять Хартию защиты детей от деструктивного влияния информации», – Заявила А.Кузнецова. Детский омбудсмен также в связи с защитой детей от информации, причиняющей вред развитию и здоровью, предложила расширить статью УК РФ о доведении до самоубийства. «Мы предлагаем внести изменения в статью 110 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства», распространив ее действие на современные виртуальные способы склонения совершеннолетних к самоубийству с использованием сети интернет и мобильной связи», – заявила Кузнецова в ходе II межрегиональной научно-практической конференции «Защита детей от информации, причиняющей вред развитию и здоровью».  Омбудсмен добавила, что вопрос ответственности за подобные действия в виртуальном пространстве обязательно должен быть решен на законодательном уровне. Организаторами II Межрегиональной научно-практической конференции «Защита детей от информации, причиняющей вред развитию и здоровью» выступили аппарат уполномоченного по правам ребенка в Тульской области, правительство Тульской области, Лига безопасного интернета и Общественная палата Тульской области. В мероприятии приняли участие более 300 человек из семи регионов России. В рамках конференции эксперты обсуждали такие темы, как «Межведомственное взаимодействие по обеспечению информационной безопасности», «Формирование безопасного поведения детей в информационном пространстве», «Молодежь и медиа», «Поколение онлайн». Источник: Взгляд До тех пор, пока государство не приняло эффективных мер по защите детей от вредной информации, рекомендуем использовать рекомендации, разработанные в рамках проекта Научи хорошему. Защитите детей от вредного влияния СМИ Телевизор:

Интернет:

Телефон (планшет):

Cкачать брошюру в PDF |

|

|

|

|

|

#335 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Дефицит мужества в мультипликации

Скрытый текст:

Просматривая творчество «Союзмультфильма», можно заметить интересную особенность. Целый ряд мультфильмов этой советской студии был посвящен смелым, порядочным мальчикам или мужчинам, которые что-то исследуют, изучают, кому-то помогают, восстанавливают справедливость или служат другим высоким целям (см. на видео). Смотря на них, удивляешься – насколько эти герои выглядят здоровыми, реалистичными, вдохновляющими! Это настоящие примеры для подражания!

Вопрос: где такие типажи в современной популярной мультипликации? Вспомните хоть одного подобного. Каждый год выходит море мультфильмов, но где такого рода герои? Преисполненные достоинства и отваги, воли и добродетели – мужские персонажи-люди. Где? Если окинуть взглядом сегодняшний популярный мульт-контент, то мы увидим многочисленные истории с нечеловеческими персонажами: с некими забавными животными, с ожившей техникой, со сверхлюдьми, которые, понятно, людьми по-настоящему не являются и человеческой жизнью не живут. Если же в центр сюжетов от популярных мульт-студий и ставится смелый и порядочный человеческий персонаж, то им оказывается девушка (многочисленный конвейер мужественных женских героинь: «Рапунцель…», «Храбрая сердцем», «Холодное сердце», «Моана» и прочие). Посмотрите на этот очевидный момент. Типаж мальчика/парня/мужчины – смельчака, исследователя, борца за справедливость – в мультфильмах сегодня практически отсутствует! При этом совершенно ясно, что никаких технических проблем здесь не может быть. Нарисовать мультфильм про мальчика, который хочет помочь пожилому человеку, изучить иностранный язык или исследовать какую-нибудь таинственную загадку, технически не сложнее, чем нарисовать мультфильм про Шрека, миньона или избранную, мужеподобную принцессу. Задайтесь соответствующим вопросом и ответьте на него. Всё, что нужно, есть: потребность в достойных экранных примерах для мальчиков – есть, технологии – есть, мультпроизводство – активно функционирует. Почему же здоровые, достойные мужские герои, какие были у «Союзмультфильма», сегодня словно занесены производителями в «чёрный список»? Внедрение негативной модели отношений мужчин и женщин в продукции «Дисней» Для закрепления определенной информации в уме, важно её постоянное повторение. -> Логично, если компания, производящая медиа-продукцию, стремится распространить какую-то идею среди своей аудитории, то обязательно будет повторять эту идею из продукта в продукт. Диснеевские мультфильмы «Рапунцель: запутанная история» (2010 г.), «Зверополис» (2016 г.) и «Моана» (2016 г.) схоже продвигают негативную модель отношений между мужчиной и женщиной. Образы мужского и женского персонажей в главном тандеме и начало их взаимодействия выстраиваются в этих трех историях по одной и той же схеме. Смотрите видео: Женский персонаж представлен благородной «силачкой» (Рапунцель – принцесса с магической силой / Джуди Хопс – полицейская, расследующая важное дело / Моана – принцесса с магической силой и высокой миссией). Мужской же персонаж представляет из себя самовлюбленного преступника (Флин Райдер – вор / Ник Уайлд – мошенник / Мауи – похититель некого важного артефакта, из-за чего нарушился мир). Сотрудничество парных персонажей в данных историях начинается с того, что женщина силой и/или шантажом заставляет мужчину подчиниться ей и совершить нужные для неё действия (см. на видео). Рапунцель избивает Флина и шантажирует нужной ему вещью, Джуди арестовывает Ника и шантажирует сведениями о неуплате им налогов, Моана бьёт Мауи и далее заставляет его помочь ей с помощью «силы океана». Просматривая мультфильм за мультфильмом с однотипной идеей или моделью поведения, ребенок-зритель неизбежно запоминает её. В описываемом случае запоминается ролевая модель отношений между полами, где женщина априори сильная и благородная, а мужчина – недостойный слабак и негодяй, которого женщина должна заставлять делать то, что ей нужно. Помните, что воспринятые в детстве идеи и образы оказывают огромное влияние на дальнейшую жизнь человека. Старайтесь показывать детям только идеологически позитивные мультфильмы! Евгения Кумрякова |

|

|

|

|

|

#336 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Депутаты Госдумы обвинили корпорацию Electronic Arts в пропаганде извращений

Скрытый текст:

Российские парламентарии просят Роскомнадзор проверить популярную компьютерную игру FIFA 17 корпорации Electronic Arts (футбольный симулятор) на соответствие российскому законодательству и в случае выявления нарушений потребовать от разработчика внести необходимые изменения. Депутаты Госдумы из фракции КПРФ сочли не соответствующим российскому законодательству предложе ние компании EA Canada пользователям игры поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги в поддержку ЛГБТ «Радужные шнурки». К требованиям коллег-коммунистов готовы присоединиться и депутаты от «Единой России».

В процессе игры в FIFA 17 пользователи видят всплывающее окно с предложением одеть свою виртуальную команду в футболки радужной расцветки. Таким образом EA Canada выражает поддержку акции «Радужные шнурки», которую проводит английская футбольная премьер-лига. Стоит отметить, что в официальном интернет-магазине FIFA 17 не имеет возрастных ограничений (0+), о чем говорится на официальном сайте разработчика. 1 декабря депутаты направили руководителю Роскомнадзора Александру Жарову запрос (есть в распоряжении «Известий») с просьбой провести проверку компьютерной игры FIFA 17. Копия также была отправлена и руководству Роспотребна дзора. «В ноябре с.г. стало известно, что мультиплатформенная компьютерная игра FIFA, разработанная компанией EA Canada, предлагает пользователям поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги «Радужные шнурки» — масштабную кампанию в поддержку ЛГБТ. Между тем, согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей относится информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в запросе.  Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что если разработчики не изменят возрастную классификацию, следует применить к игре меры ограничительного характера. — Необходимо осуществить проверку компьютерной игры FIFA 17 на предмет соответствия заявленной возрастной категории, по результатам которой предписать компании-разработчику EA Canada привести игру в соответствие с российским законодательством: внести изменения в программный код или возрастную классификацию этой информационной продукции, и в случае отказа применить соответствующие меры ограничительного характера, — заявил «Известиям» Валерий Рашкин.Эту инициативу поддерживает и депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина. Легендарная спортсменка заявила «Известиям», что необходимо провести проверку игры FIFA 17 на соответствие российскому законодательству. — Нужно обращаться даже не к разработчикам этой игры, а в соответствующие органы, чтобы они проверили возможность распространения этой игры на территории Российской Федерации, — сказала Ирина Роднина. — У каждого государства есть свои внутренние законы и порядки, их нужно соблюдать.FIFA — игра из серии симуляторов футбола, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. Игры издаются под брендом EA Sports, каждый год выходит новое издание, включающее в себя изменения, произошедшие в футбольном мире за год. Симулятор выходит с 1993 года. 27 сентября в России запустили очередную часть знаменитой игры FIFA 17. Источник: Известия Комментарий редакции: Напомним, проектами «Политическая практика» и «Научи хорошему» в июне 2015 года было направлено заявление в Генеральную прокуратуру России «о пресечении распространения скрытой порнографии с элементами пропаганды гомосексуальных отношений» в компьютерных играх Mass Effect, Sims и Dragon Age, также выпущенных компанией Electronic Arts. После того, как прокуратура отказалась рассматривать дело, все материалы были переданы в Совет Безопасности. Очередной инцидент, связанный с игрой FIFA 17 свидетельствует о том, что речь идёт о системной работе Electronic Arts, нацеленной на продвижение извращений в общество. Подробности в видеообзорах. Заявление в Генеральную прокуратуру от 15.06.2015 Генеральному прокурору Российской Федерации Ю. Я. Чайке 125993, Россия, Москва ул. Б.Дмитровка, д. 15а ГСП 3 ЗАЯВЛЕНИЕ о пресечении распространения скрытой порнографии с элементами пропаганды гомосексуальных отношений Уважаемый Юрий Яковлевич! Поднимаю вопрос о том, что в настоящее время на территории Российской Федерации ведётся системная деятельность по искусственному сокращению населения России через последовательное уничтожение института традиционной семьи, что влечёт за собой сокращение рождаемости. Это происходит с помощью технологий воздействия на сознание человека порнографии в виде пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Такое культурное переформатирование формирует у совершеннолетних молодых людей нетрадиционные сексуальные установки и искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, что несёт за собой угрозу рождаемости и психических заболеваний в Российской Федерации. Как известно, в практике Европейского суда по правам человека было признано, что основной функцией порнографии являются представления сексуальных отношений в такой форме, которая «не столько подчёркивает эротические переживания персонажей, сколько стремится вызвать таковые у зрителей…» (п.п. 15, 61 Судебного решения ЕСПЧ Вингроу Против Соединённого Королевства. Страсбург, 25 ноября 1996 года). Исходя из понятийного аппарата факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, пропаганда гомосексуальных отношений – это навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, а значит, – такая информация стремится вызвать у зрителя эротические переживания персонажей и является порнографией. Исходя из поверхностного анализа трёх популярных игр Mass Effect, Sims и Dragon Age американской корпорации Electronic Arts, действующей на территории России: https://youtu.be/c64zmzci3vs (Обзор Научи Хорошему) Игровая вставка в игре Mass Effect: https://www.youtube.com/watch?v=cFB0MTXErBU Игровая вставка в игре Dragon Age https://www.youtube.com/watch?v=dOEUgtI8qgs (11:53) Игровая вставка в игре Sims https://www.youtube.com/watch?v=hyteMAXBQOQ как одна из целей проведения технологии ограничения рождаемости в России, отчётливо прослеживается работа по разбалансированию сознания людей, хаотизации коллективного сознательного и бессознательного. Предпринимается попытка незаметно подменить традиционные семейные ценности на фальшивые и заставить человека в эти фальшивые ценности поверить. В игровых вставках игр Mass Effect, Sims и Dragon Age американской корпорации Electronic Arts распространяется пропаганда гомосексуальных отношений и используется подмена понятий, когда для обозначения этих порочных или социально-опасных явлений задействуют нейтральные или оправдательные способы объяснения и манипуляционную семантику. Такая пропаганда ведётся не спонтанно, а как целенаправленная политика. В Стратегии национальной безопасности США от 2015 года (National Security Strategy, Feb 2015) указано, что «Американские ценности являются отражением всеобщих ценностей, которые мы отстаиваем во всем мире. Это этнические и религиозные меньшинства, люди с ограниченными возможностями, лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и трансгендеры, перемещенные лица, а также рабочие-мигранты. (п 4 Стратегия национальной безопасности США от 02.2015) В целях зашиты здоровья личности от негативного влияния деструктивной информации и в целях поддержки Заявления Совета Безопасности Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности США» от 25 марта 2015 года, на основании Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, учитывая ст. 242 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и руководствуясь ст.ст. 38, 55 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 10, 21, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года №2202-1, Прошу:

б) установления информации, причиняющей вред психическому здоровью, а также, психическому, духовному, нравственному развитию личности при активизации психологического процесса идентификации с героями данных игровых вставок;

Прошу сообщить о результатах рассмотрения заявления в установленном порядке. С ответами Генпрокуратуры и другими материалами дела можно ознакомиться здесь. |

|

|

|

|

|

#337 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

«Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (2004): Коротких путей к счастью не бывает

Скрытый текст:

Главный герой, Джабез Стоун – ещё не состоявшийся писатель. Он не выпустил ещё ни одного своего романа, но он мечтает стать признанным гением пера. Однако в жизни не всё так хорошо складывается, как хотелось бы. Бытовые проблемы не дают Стоуну самореализоваться. Кажется, что чёрной полосе нет конца и края: его увольняют с работы, брат обналичивает чек с последними деньгами. Один из самых известных и авторитетных критиков, Дэниэл Уэбстер, отказывает в публикации книги. Стоуна грабят и воруют ноутбук с начатым романом, избивают. Пишущая машинка ломается в самый неподходящий момент. Со злости он выкидывает её в окно, и случайно убивает прохожую пожилую даму. Он готов сделать всё, чтобы изменить свою жизнь – даже продать душу дьяволу.

Как говориться: «Сказано – сделано». Дьявол всегда готов ответить на такие громкие заявления. Но что же по-настоящему нужно Джабезу Стоуну? Стоун хочет написать бессмертную книгу, но дьявол в этом ему не помощник, объясняя, что это вопрос таланта. Взамен он предлагает ему успех, и, вроде бы, действительно, нет особых различий между настоящим признанием и успехом. Какая разница, если твои книги самые продаваемые? Стоун соглашается и подписывает с дьяволом контракт на десять лет. Десять лет успешной жизни – и его душа будет отдана дьяволу. Теперь у него квартира в элитном доме с роскошной мебелью, женщины так и норовят оказаться у него в постели, куча поклонников, его романы стали самыми продаваемыми. Казалось бы, есть всё, о чём можно только мечтать. Но счастлив ли Стоун? Одного из его друзей-писателей, Джулиуса, обвиняют в плагиате и отказывают в тиражировании его произведения, а сам Стоун по совету редактора ворует у него название для своего романа. Естественно, это приводит к разрыву дружбы, и Джулиус вскоре погибает. Всё это происходит совершенно не случайно – вина Джабеза в этом тоже, безусловно, есть. Постепенно погружаясь в жизнь состоявшегося писателя, Джабез Стоун начинает забывать своих настоящих друзей. Другой друг, Майк, который читал все произведения Стоуна и был для него самым беспристрастным критиком, умирает от рака, а Джабез перед самой кончиной своего товарища обвиняет его в попрошайничестве, считая, что Майку просто нужны от него деньги. Критики ненавидят книги Стоуна. Хотя его бестселлеры завоёвывают кучу наград, сам Стоун тоже понимает, что они бездарны. В итоге успех не приносит должного удовлетворения. Ведь успех не обязательно подразумевает признание, и только сейчас Джабез начинает понимать разницу. Тогда, когда дьявол его впервые спрашивал, какое у него желание, Джабез сначала ответил, что хочет написать бессмертную книгу. Это и было его истинным желанием и смыслом жизни, исполнение которого принесло бы ему счастье. Но успех, жизнь ради финансового благополучия, изменили его. Бессмертная душа, засыпанная деньгами, перестала светить. Теперь он уже не сможет закончить тот роман, который начал писать до встречи с дьяволом. Ему не нравится то, каким он стал. Ему не нравится его жизнь, где нет времени для того, чтобы побыть собой, побыть с близкими ему людьми. Когда в первый раз он оказался в кабинете Дэниэла Уэбстера, тот дал понять, что у Стоуна есть потенциал. Ему просто нужно работать, и когда-нибудь он создаст действительно что-нибудь стоящее. Он ему предлагает длинный путь, по которому многим не очень хочется идти. Но только этот путь способен привести к счастью. Джабез Стоун и сам это знает, именно поэтому он вкладывает в строки одного из героев своего нового романа следующие слова: «Коротких путей к счастью не бывает».  Но сам он отказывается верить откровению, которое открылось ему через его же творчество, поэтому идёт на поводу у дьявола, отказываясь от мечты ради богатства. Но как это изменить, ведь сделка уже состоялась? Через десять лет его душа будет принадлежать дьяволу и, казалось бы, нет дороги назад. Однако редактор Дэниэл Уэбстер подсказывает ему решение – вызвать дьявола в суд… |

|

|

|

|

|

#338 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Мультфильм «Моана» (2016): Очередная отравленная сказка от «Дисней»

Скрытый текст:

Мультфильм «Моана» – 56-ой мультфильм в списке полнометражных анимационных лент студии «Дисней», вышедший на экраны в России 1 декабря 2016 г.

История рассказывает о приключениях девушки по имени Моана, дочери вождя маленького племени на острове в Тихом океане. Чтобы спасти жизнь на родном острове, героиня отправляется в опасное морское путешествие. В компании полубога Мауи ей предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. Сначала разберём положительные идеи этого мультфильма. Их здесь меньше, чем отрицательных, но на удивление больше, чем в других последних мультфильмах «Диснея». Вера в себя и понимание своих интересов (+) Главная героиня истории, Моана, обладает большим количеством положительных черт и во многом представляет собой хороший пример для подражания. Все плюсы мультфильма имеют отношение именно к образу главной героини.  Изображено, что Моана обладает здоровой самооценкой, понимает свои истинные интересы (тягу к океану и мореплаванию), уверена в них и в итоге не боится им последовать. Это даёт зрителю соответствующую установку с уважением относиться к себе и своим увлечениям. Желание сделать вклад в общество и принести ему пользу (+) Ещё один положительный момент – искреннее желание Моаны помочь своему обществу, сделать существенный вклад в его благополучие. Осознав, что ей дали «повестку» к важному подвигу, который улучшит жизнь на острове (Океан выбирает Моану для важной миссии по восстановлению мира и порядка), Моана самоотверженно отправляется в путь. Ответственность (+) На своём пути Моана действует с полной ответственностью за свои поступки. Всё, что необходимо сделать, делается и делается качественно. Когда в один момент героиня сомневается в своих силах, она не пытается просто убежать от ответственности, а обращается к Океану и просит перепоручить задание кому-то более опытному. Оказание эмоциональной поддержки (+) Ещё одно важное положительное качество героини – это способность эмоционально поддержать другого. Это прослеживается в двух эпизодах с Мауи и ключевом моменте возврата сердца богине жизни:

Неглянцевая красота (+) И последний однозначно положительный момент, который хочется отметить – это неглянцевый визуальный типаж героини. Моана выглядит, как обычная, здоровая девушка среднего телосложения, что очевидно добавляет плюсов героине как примеру для подражания. Теперь посмотрим на две темы со смешанными тенденциями – тему семьи и общества, и после перейдем к отрицательным. Образы семьи и родителей (-/+) Положительным моментом является то, что изображена полная семья, где каждый уважает другого и стремится к взаимопониманию со всеми. Отрицательных же моментов несколько: 1) Присутствует образ ошибающегося, слабого отца, чью волю героине необходимо нарушить. Мотив противостояния родителя и ребёнка и преодоление воли родителя для достижения успеха – в продукции «Дисней» один из самых основополагающих. Он присутствует во многих мультфильмах компании («Покахонтас», «Аладдин», «Русалочка», «Питер Пэн», «Атлантида: затерянный мир», «Рататуй», «В поисках Немо», «Холодное сердце», «Рапунцель: запутанная история», «Храбрая сердцем»). Постоянное изображение на экране глубоко ошибающегося родителя и правого ребёнка заставляет воспринимать такую ситуацию как естественное положение вещей и дискредитирует в глазах детей-зрителей родительский авторитет. 2) Присутствует смерть бабушки главной героини, хоть и в смягченном варианте (бабушка становится духом и далее поддерживает свою внучку в её миссии). 3) Трагическая история Мауи. Герой был рожден от смертных родителей, выброшен матерью в океан и усыновлён богами. Его татуировка на спине, изображающая, как мать выкидывает его в воду – выглядит неуместно трагично для детского мультфильма.  Образ общества (-/+) Мультфильм также транслирует довольно негативный образ общества. Как мы видим, народ Моаны живёт на небольшом острове. Предки народа когда-то были великими мореплавателями, но после событий с сердцем Те Фити «пала тьма», и корабли островитян начали пропадать в океане. Тогда ради безопасности вождями стал передаваться обет быть «детьми суши». В итоге к воде в обществе Моаны принято относиться настороженно, а отец героини много раз буквально оттаскивает ту от океана. Иначе говоря, зрителю дают понять, что в обществе назрела глобальная проблема к решению, ведь дружно остерегающиеся воды островитяне, которые являются наследниками мореплавателей – это полный абсурд. Однако восстановлением правильного хода вещей (практики мореплавательства) озабочены почему-то только считающаяся сумасшедшей бабушка и 16-летняя девушка! На острове достаточно людей, в том числе взрослых, опытных мужчин, и всех проблема с водой одинаково касается, но «героями дня» становятся, если перевести на язык современности, школьница и пенсионерка. Таким образом, в глазах зрителя формируется негативный образ «общества абсурда», где общие проблемы решаются одинокими «отщепенцами», никем не поддержанными и выглядящими для остальных сумасшедшими. Справедливости ради стоит сказать, что с точки зрения состояния современного общества это можно воспринять и положительно – если рассматривать действия Моаны и её бабушки как метафору инициативы в решении насущных, игнорируемых обществом проблем. Тем не менее, нормальным такое положение вещей не является. Теперь рассмотрим однозначно отрицательные темы мультфильма. Превосходство женщины над мужчиной (феминофашизм) (-) Хоть героиня Моаны во многом и хороша, что мы уже рассмотрели выше, но, к сожалению, через неё продвигается абсолютно нездоровая философия превосходства женщины над мужчиной. Просто сильного женского персонажа недостаточно для продвижения феминофашизма, важно ещё, чтобы мужские персонажи были «никакие». И в «Моане» всё именно так: – Отец главной героини – трусливый слабак, препятствующий счастью и самореализации дочери и загоняющий народ своего острова в бедственное положение. Пока он, взрослый, дееспособный мужчина, сидит на острове и боится воды, его 16-летняя дочь пересекает океан и спасает общество от гибели. В конце истории Моана выступает для отца наставником и учит его управлять кораблем; – Компаньон героини, полубог Мауи, позиционирует себя как могущественного героя, однако по факту оказывается закомплексованным парнем родом из тяжелого детства, который чудеса совершал только благодаря волшебному девайсу. Поначалу концепция героя очень интересная и многообещающая, и визуально он выглядит довольно мужественным, однако реальной мужественностью этого героя не снабдили. Мауи на протяжении мультфильма терпит одно фиаско за другим, и, по сути, в приключении Моаны почти никакой роли не играет. Основные ключевые моменты и испытания героиня проходит сама. В конце концов оказывается, что это скорее Мауи нуждается в помощи Моаны, чем она – в его. – Всё мужское окружение Моаны на острове несёт всё тот же смысл женского превосходства.  Для этого создаётся ряд соответствующих сцен: мальчики при страшном рассказе пугаются, а Моана – нет / Моана чинит хижину, а растерянный взрослый мужчина стоит рядом / мужчина хнычет, когда ему делают маленькую татуировку, и Моана уничижительно смотрит на него / и т.п. Для этого создаётся ряд соответствующих сцен: мальчики при страшном рассказе пугаются, а Моана – нет / Моана чинит хижину, а растерянный взрослый мужчина стоит рядом / мужчина хнычет, когда ему делают маленькую татуировку, и Моана уничижительно смотрит на него / и т.п.В общем, очень подходящим и правдивым слоганом для мультфильма была бы фраза «Самец – твой враг». Абсолютно феминофашисткий мультфильм, превозносящий женщину и унижающий мужчину. Отсылка к ЛГБТ (-) К сожалению, вслед за «Холодным сердцем» и «Малефисентой» «Моана» содержит метафору истинной гомосексуальной любви, хоть и не столь явную, как в этих двух историях. Метафора формируется так: Полубог Мауи забирает сердце богини Те Фити, и та разрушается и начинает нести вред. Это передаёт образ разрушивших женщину отношений с мужчиной, аналогичный которому мы уже видели в «Малефисенте». Там Стефан забрал у Малефисенты крылья, и та точно так же озлобилась и стала нести вред. Далее проговаривается, что Мауи должен вернуть украденное сердце богине, чтобы воцарился мир. Моана находит Мауи, везёт его к богине, однако в итоге возвращает сердце не Мауи, а Моана. Сначала Моана успокаивает богиню, потом возвращает сердце, и та приходит в норму. Вспоминаем метафоры в ЛГБТ-промоутинговых «Холодном сердце» и «Малефисенте» и соотносим с «Моаной». Во всех трёх продуктах одинаково ожидается, что мужской персонаж спасёт женского персонажа («ХС» – актом истинной любви / «Малефисента» – поцелуем / «Моана» – возвратом сердца, что также отчасти несёт любовный подтекст). В ключевой же момент раскрывается, что любит/целует/возвращает сердце женского персонажа – женский персонаж. –> Передаваемая идея понятна: некоторым женщинам для счастья нужна женщина, а мужчины им не подходят.  Также, что касается «Холодного сердца»: в «Моане» в конце появляется «копи-паст» сцена из «Холодного сердца». «ХС»: Анна спасает Эльзу («актом истинной любви»). Эльза передаёт мужскому персонажу, Кристоффу, подарок за помощь в участии. После Анна и Эльза вместе катаются на коньках, а Кристофф находится поодаль. «Моана»: Моана спасает богиню (возвратом сердца). Богиня также дарит мужскому персонажу, Мауи, подарок. Мауи исчезает, а богиня и Моана обнимаются. Перекликающиеся эпизоды дают понять, что тема одна и та же. В «Моане» ЛГБТ-посыл также поддерживается несколькими другими смысловыми «кодами»:

Страшные моменты (-) В мультфильме также много страшных и неприятных моментов, абсолютно не вписывающихся в рейтинг «6+»: – во время рассказа бабушки Моаны о демонах и грядущей смерти острова появляются жутковатые иллюстрации:    – пугающий образ лава-богини Те Ка:  – пугающий образ краба Таматоа и обитателей «мира демонов»:    Даже взрослому человеку неприятно видеть подобное, что и говорить о детях. Обиженное зло (-) Одна из других распространенных тем «Диснея» – это тема доброго/оправданного зла. Здесь это не столь сильно проявлено, но тем не менее. В конце истории выясняется, что богиня-разрушительница Те Ка оказывается просто «вышедшей из строя», обиженной богиней-созидательницей Те Фити. С одной стороны, кажется, что такая подача темы зла реалистична – ведь у зла всегда есть причины. Однако с другой стороны, через такую постановку темы, что зло – это добро, которое обидели – зрителю неотъемлемо прививаются взгляды, что за совершенное человеком зло может нести ответственность его обидчик. Правда же состоит в том, что каждый несёт личную ответственность за все свои решения и поступки, и по-настоящему оправдания совершенному злу вне этой личной ответственности быть не может. Поэтому важно, чтобы зло в детских мультфильмах не оправдывалось и подавалось объективно. Смешная инвалидность (-) Выглядящий сумасшедшим петух Хей-Хей визуально напоминает смесь птички Беки и слабоумного тюленя из недавнего м/ф «В поисках Дори». Вслед за этим мультфильмом, «Моана» также предлагает посмеяться над персонажем с ограниченными возможностями. Очевидно, что юмористическая подача персонажей-«инвалидов», ничему хорошему не учит. Пошлость (-) Другой негативный момент – это пошлые моменты, без которых диснеевская продукция на экраны не выпускается. Здесь их не много, но тем не менее. В «Моане» присутствуют шутки о моче, «мягком месте», «пикап»-зарисовка. Отсылка к негативному взрослому кинематографу (-) Ещё одна негативная тенденция, которая приняла активный оборот в этом году – это отсылки к взрослому контенту в детской продукции. В вышедшем в этом году «Зверополисе» были отсылки к фильму «Крестный отец» и сериалу «Во все тяжкие». В «Моане» сцена с пиратами Какамора была вдохновлена и сделана в стиле фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Размещение в детских продуктах отсылок к негативным, взрослым фильмам служит, своего рода, скрытым посвящением детей-зрителей во взрослые СМИ. Подведём итоги |

|

|

|

|

|

#339 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Российское телевидение: Образ какой России нам пытаются навязать?

Скрытый текст:

Пока реальная Россия борется с международным терроризмом в Сирии и на Кавказе, возрождает армию, восстанавливает промышленность и сельское хозяйство, бросает вызов мировому глобализму, запуская тектонические сдвиги в международной политике, российское федеральное телевидение застряло в 90-х, продолжая жить в уродливой параллельной вселенной. Если информационные передачи удалось привести в соответствие национальным интересам, то остальной телевизионный эфир, за исключением нескольких проектов, напоминает нечто среднее между кунсткамерой, публичным домом и балаганом.