|

|

|||||||

| Культура. Как вся внегенетически передаваемая информация, в т.ч. фильмы, книги, искусство |

| Поиск по "ресурсам КОБ"... |

| Поиск по форуму: |

| Расширенный поиск |

| К странице... |

|

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#321 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

О тех, кто на передовой – РИА Иван-Чай

Скрытый текст:

В своих материалах мы много критикуем центральные средства массовой информации и, в первую очередь, телевидение за то, что оно формирует такую информационную обстановку, которая способствует продвижению деградационной массовой культуры и всевозможных пороков в общество. Однако ложь СМИ заключается не только в том, что они выпячивают что-то нехорошее, но и в том, что они замалчивают или искажают действительно важную информацию. Об одной из таких тем и пойдёт речь в этом обзоре. Для начала пару небольших видеосюжетов.

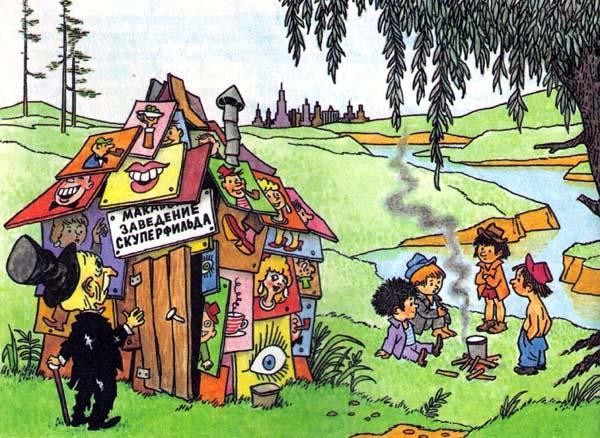

Такую рекламу, призывающую детей по любому поводу звонить в телефон доверия и, по сути, стучать на своих родителей, которые ругают за плохие оценки или не хотят покупать щенка, уже транслируют на детских телеканалах, да и в школах висят соответствующие плакаты. Казалось бы, что в этом плохого? Ну, позвонит ребёнок в телефон доверия, ну побеседует с психологом, который успокоит и утешит – и на этом всё закончится. Но хитрость в том, что после этого звонка всё не закончится, а только начнётся, так как семью, из которой позвонил ребёнок, поставят на учёт в органах опеки и начнут её регулярно проверять, как неблагонадёжную, с перспективой дальнейшего изъятия ребёнка из семьи. Ведь система телефонов доверия – это элемент ювенальной юстиции, которая уже внедрена в России на законодательном уровне и сейчас проходит обкатку на местах на самых незащищённых слоях населения: одиноких матерях и тех, кто живёт за чертой бедности. Но прежде чем перейдём к сути, обратим внимание на ещё один важный момент подобных реклам, которые вроде как должны помогать нашим детям. Как в этих роликах представлена семья? Родители показаны какими-то жестокими существами, которые просто ненавидят ребёнка и готовы в любой момент нанести ему вред. Такая якобы социальная реклама вбивает клин между детьми и родителями. Для наглядности и контраста – просто оцените советскую агитацию на семейную тему. А теперь вернёмся к теме Ювенальной юстиции. Телефон доверия – это только малая часть внедряемой системы, в которую входят десятки служб и законодательных инициатив, каждая из которых построена по тому же принципу: на словах – забота о ребёнке, на деле – инструмент разрушения семьи. Здесь мы только перечислим основные элементы этой системы, подробнее с каждым из них можно ознакомиться в статье «Управляющие компании для приватизированной российской семьи»: Ювенальное законодательство в России :

Все эти уже принятые или только разрабатываемые законы работают на то, чтобы ослабить институт семьи в России и создать условия для более лёгкого отъёма детей под различными предлогами: шлёпнули по попе – физическое насилие, поставили в угол – психологическое насилие; не купили шоколадку – экономическое насилие; не хотите делать прививку – медицинское насилие. И за этим абсурдом уже стоят десятки реальных дел и разрушенных семей. Но надо понимать, что главным гарантом внедрения Ювенальной юстиции в нашей стране являются не отдельные депутаты, лоббирующие эти законы в Думе, и даже не прозападные НКО, внедряющие в России идеологию прав детей в ущерб правам семьи, а центральные СМИ, которые, с одной стороны обеляют эти ювенальные законы или полностью замалчивают их принятие, а с другой стороны – системно работают на демонизацию образа семьи, что наглядно показано в видеообзорах Научи хорошему на популярные телешоу. Так как внедрением Ювенальной Юстиции в той или иной степени заняты практически все российские телеканалы и центральные информационные агентства, то приводить примеры подобной работы можно было бы ещё долго. Вместо этого мы познакомим вас с одним из проектов, который уже на протяжении нескольких лет системно противостоит этому натиску, помогает семьям, столкнувшимся с ювенальным террором, препятствует принятию антисемейных законов и самое главное – ведёт активную информационную работу, раскрывая все лживые манипуляции ювенальщиков. Речь идёт об агентстве РИА Иван-Чай.  На сайте агентства ежедневно публикуются материалы по теме семейной политики в России. При этом отдельный большой раздел посвящён противодействию внедрению ювенальной юстиции. В нём освещаются как конкретные дела по незаконному отобранию детей, которые ведут юристы Иван-Чая, так и основные законодательные инициативы в этой области. Редакторы и авторы в публикациях выступают в защиту традиционных семейных ценностей и не стесняются называть вещи своими именами, оглашая фамилии тех лиц, которые способствуют принятию антисемейных законов. В разделе «Учимся защищать свою семью» собраны готовые шаблоны и примеры обращений в органы власти. Этот раздел стоит сохранить себе в закладки, чтобы знать, что делать, если вы или ваши близкие столкнётесь с незаконными действиями органов опеки. У Иван-Чая есть и своя студия, в которую приходят различные общественные деятели и беседуют на темы, так или иначе связанные с воспитанием и образованием. Со стороны агентства беседу чаще всего ведут член Совета по защите традиционных семейных ценностей Жгутова Элина Юрьевна и известный детский психолог Медведева Ирина Яковлевна. Учитывая остроту затрагиваемых тем, можно сказать, что РИА Иван-чай находятся на передовой информационного фронта, который пролегает между теми, кто защищает семью, и теми, кто стремится её разрушить. Однако сегодня агентство в трудном положении, и ему требуется ваша поддержка, в том числе финансовая. Призываем активно распространять материалы Иван-чая, подписаться на канал YouTube, по мере сил оказывать помощь проекту, а по возможности и включаться в работу делом. Надо понимать, что альтернативные народные СМИ могут существовать, только опираясь на широкую помощь снизу, а тема Ювенальной юстиции, как и в целом, тема защиты семьи, касается каждого, поэтому не оставайтесь в стороне. Все ссылки указаны в описании к этому видео. В конце нашего обзора также прикладываем мультфильм Иван-Чая по теме телефона доверия. |

|

|

|

|

|

#322 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

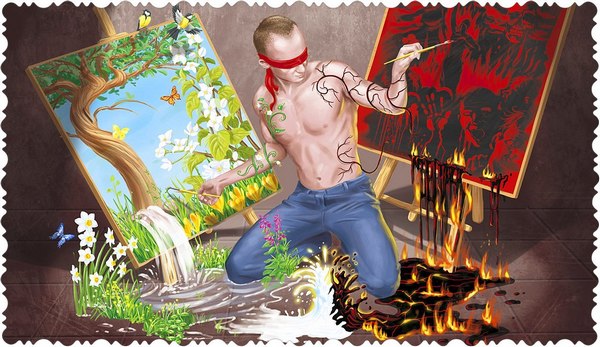

Псевдоискусство как технология расчеловечивания

Скрытый текст:

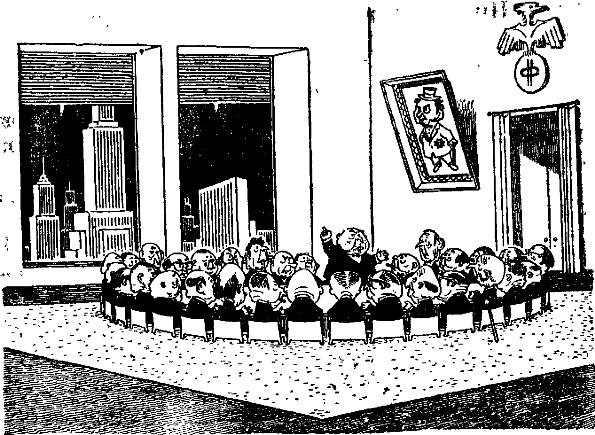

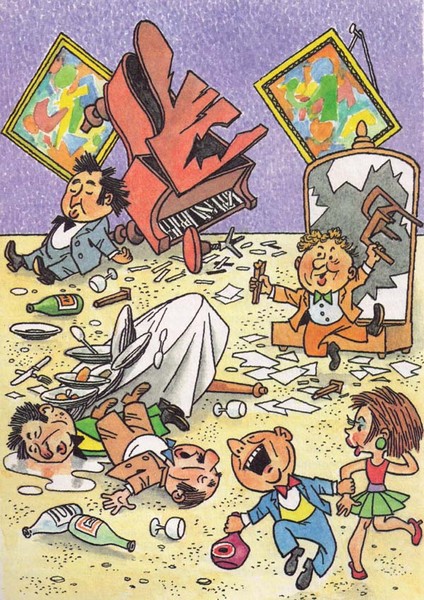

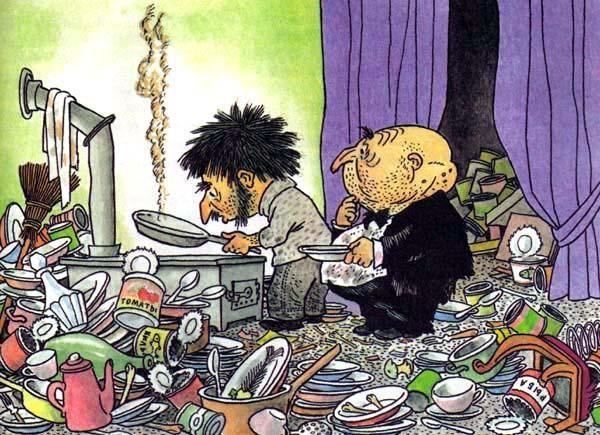

«Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!». (План отнюдь не Аллена Даллеса) Недавно всё информационное пространство потрясла история о девушках-садистках из Хабаровска, которые обвиняются сегодня в жестоком обращении с животными. Они брали животных как якобы желающие их приютить хозяева, а потом зверским образом мучили и убивали, при этом снимая происходящее на фото и видео. Для нормального человека подобные вещи выглядят исключительно как дикость, но раз уж это случилось, с этим необходимо разобраться. Более того, есть большие основания полагать, что сегодня такие люди отнюдь не являются каким-то из ряда вон выходящим случаем, и что на самом деле их гораздо больше, просто не обо всех мы знаем, и не всех привлекли к ответственности. Как всегда, разбираться мы будем с позиции методологии процесса. Прежде всего, считаю необходимым заметить следующее. Лично я далёк от мысли, что эти девушки являются психически ненормальными. Нет, они вполне отдавали себе отчёт, что они делают, и что это является преступлением не только с точки зрения юридических норм, но и с точки зрения неких высших законов. В противном случае они не прятали бы своих лиц, и не пытались бы скрыться после выявления их личностей. Нет, они точно знали, что они делают, но тем не менее, делали это. И делали они это потому, что получали от этого безусловное удовольствие. На какое наказание они «натворили» своих дел, пусть разбирается следствие. А мы разберемся с тем, откуда вообще берутся такие люди, и проявление каких процессов мы наблюдаем. Я думаю, что у многих в памяти всплыли различные примеры из кинематографа, где различные садисты мучают и (или) убивают животных и людей. Я не большой знаток кино, но что-то не припомню подобных фильмов производства СССР. А вот западных фильмов припомнить могу. И в частности, уже достаточно давний фильм «Основной инстинкт», где снялись несколько вполне себе «кассовых» актёров, в частности, Шерон Стоун и Майкл Дуглас. Если помните, героиня фильма убивает людей, причём, начала она со своих родителей ещё в детстве, которых она убила просто из… ЛЮБОПЫТСТВА. Понимаете? Просто из любопытства – посмотреть, что из этого будет. А попутно она пишет романы по сценариям своих убийств, и выставляет это как алиби – мол, зачем она будет делать то, что сама же и описывает в своих произведениях, которые издаются достаточно большими тиражами? Я не псевдоспециалист по псевдо-психологии или каким-то другим наукам. Я – технолог. А поэтому давайте без лишних соплей, сантиментов и прочих «научных теорий» просто и чётко разберемся в этой кухне. Технология формирования выродков Итак, первый главный вопрос: Какими качествами должен обладать человек, способный на такие действия (как героиня фильма «Основной инстинкт», как указанные выше девушки-живодёрки)? Ответ, в общем-то, не сложен. Такой человек должен быть:

Дальше, как Вы, уважаемый читатель, понимаете, дело голой техники. Надо просто обеспечить условия, в которых выращиваются такие люди, и они обязательно появятся, это просто дело времени. Тут возникает второй главный вопрос: А с помощью каких средств обеспечиваются перечисленные выше условия? Ответ и здесь не сложен. Условия, в которых растёт человек, называются общим словом «воспитание» и «воспитательная среда» (образовательная среда – это частный случай воспитательной среды, её составная часть). Посредством чего образовывается и воспитывается человек? Посредством того, с чем он сталкивается в окружающей жизни, и на что тратит своё время. А на что тратит время в основном ребёнок? Если им не занимаются родители (а родителям некогда заниматься ребенком – они поставлены в условия необходимости зарабатывания денег, и поэтому трудятся с утра до вечера, а в выходные дни «приходят в себя» для следующей недели), то им занимаются другие «воспитатели». А кто они? А вот они:

Все перечисленные факторы можно разбирать много и подробно. Я лишь очень кратко, буквально, «крупными мазками» обозначу основные точки. Человек в основном формируется в детском возрасте, причем в первые годы. С каждым последующим годом изменения требуют всё более серьёзных усилий. После 20 лет человек уже практически не способен измениться (только в серьёзнейших обстоятельствах, только с помощью больших личных усилий, и это сопровождают колоссальные потрясения в жизни человека). Если присмотреться к среде, в которой формируется ребенок и подросток, то можно заметить, что из неё по странному совпадению удалены практически все источники, которые способны его воспитать нравственным человеком и напротив, эта среда буквально напичкана источниками, активно взращивающими безнравственность, распущенность, извращённость и вседозволенность. Семью, в частности, родителей, кстати, из процесса воспитания всячески собираются убрать, для этого существует институт ювенальной юстиции, которая призвана бдительно следить за тем, чтобы родители не вмешивались в процесс расчеловечивания собственного ребёнка. Можно без всяких натяжек сказать, что ювенальная юстиция – это узаконенная преступная система, целью которой является блокирование семьи и родителей в процессе воспитания безнравственного нового поколения. Как гласит пословица, свято место пусто не бывает. А это значит, что для того, чтобы вырастить человека безнравственного, мало оградить его от настоящих ценностей, необходимо осуществить подмену реальных ценностей фальшивыми (безнравственными) ценностями. Систему ценностей задаёт, прежде всего, культурная среда. Поэтому для создания у детей и подростков фальшивых ценностей необходима фальшивая псевдо-культурная среда. И такая среда активно создается. В частности:

Внедрение в сознание ребенка такой псевдо-культуры имеет двойной результат: Внедрение в сознание ребенка такой псевдо-культуры имеет двойной результат:

Общество сверстников, также подверженных воздействию этих же источников, заставит принять всё это как норму поведения, чтобы ребёнок не оказался «белой вороной» без друзей и подруг, а оказаться в одиночестве ни один ребёнок не хочет. Употребление алкоголя и никотина (спиртные напитки, сигареты) закрепляет результат, так как любой наркотик в первую очередь ломает волю человека, а значит, делает его неспособным измениться. Так и происходит превращение ребёнка в расчеловеченного монстра. Согласованная работа всех указанных факторов, включая институт ювенальной юстиции, закрепленный на законодательном уровне, чётко показывает, что это отнюдь не «случайно» сложившийся механизм, а результат вполне целенаправленной политики, проводимой даже не на государственном – на НАДгосударственном уровне, где государству отведена роль статиста. В крайнем случае, если государство мешается (как тот же СССР, в котором процесс образования и воспитания стремились сделать иным), можно просто сменить одно государство на другое. Для этого есть свои технологии оранжевых революций, что и было сделано в СССР в 1991 году. Искусство и псевдоискусство Теперь подробнее рассмотрим вопрос искусства и псевдоискусства. Сознанию человека сегодня в обществе навязывается мысль, что искусство – это такое очень «субъективное» понятие, которое каждый может понимать по-разному, и каждый при этом «прав». На самом деле это прямое враньё, и его целью как раз и является сначала втащить в поле искусства ложные образцы, а затем осуществить полноценную подмену, вытеснив настоящие образцы и заменив их ложными.  Для этого нужны деньги? Конечно. Поэтому те, кто проводит эту политику, владеют деньгами. А откуда у них деньги? Ответ не сложен – из нашего с вами кармана. Все те деньги, которые нам недодали за нашу работу (из-за чего мы работаем как папы Карло, так что времени и сил ни на что другое уже не остается), а также которые мы потратили на покупку товаров по заведомо завышенным ценам, а также которые мы заплатили в виде банковских процентов – идут на много разных целей, в частности, на создание индустрии псевдо-искусства. Есть очень простой критерий, что такое настоящее искусство. Настоящее искусство – это то, что способствует повышению нравственного уровня человека, его чистоты, а нравственность и чистота – это не какие-то абстрактные понятия. Нравственность – это соответствие системы взглядов человека, мировоззрения человека высшим вселенским законам, которые существуют объективно, как данность. Уровень нравственности определяется уровнем соответствия. Чистота человека – это его свобода от различного рода загрязнений (разного хлама, которого полным-полно в жизни). Взять тот же телевизор. Чистый, свободный человек может посмотреть и телевизор, но он не зависит от него, не привязан к нему. У него не случится наркотической ломки или синдрома, если телевизор выключить. Чистый и свободный по-настоящему человек всегда может остановиться и трезво и не предвзято посмотреть на происходящее со стороны. Искусство предназначено для того, чтобы повышать уровень нравственности человека, чтобы дать ему способность (навык) такой остановки и отстранённого, не привязанного взгляда. Если творение этому отвечает – это искусство. Если не отвечает – это псевдоискусство, которое искусством не является. Спокойный беспристрастный взгляд однозначно свидетельствует, например, что творчество таких людей, как Малевич, Пикассо, Дали и другие им подобные (в живописи) искусством не является. Это классические примеры псевдоискусства. Никого не должны вводить в заблуждение большие деньги, вложенные в картины этих авторов. Якобы раз за них столько дают, то это шедевры. Это как раз классический пример искусственного возвеличивания псевдоискусства. Точно также как большие деньги, выделяемые на шоу-бизнес, чтобы создать псевдо-певцов вместо настоящих, когда просто за счёт определённой вложенной суммы денег можно сделать «звезду» из самой большой бездарности. Причём, опять же, это всё, в конечном счёте, будет оплачено из кармана простых людей – за счет продажи билетов на концерты этих бездарностей, за счет продажи их аудио и видео продукции, за счет продажи светских журналов, книг и прочего. Примеров якобы-звезд шоу-бизнеса, музыки, да и литературы не вижу смысла приводить ввиду их бесчисленного ряда. Здесь не просто отдельные исполнители, здесь (как и в случае и тем же авангардизмом или кубизмом) целые области, целые музыкальные стили (попса, рок, рэп, хаус, металл, далее везде). Из имён можно разве что добавить Дарью Донцову, чей вклад в русскую литературу можно оценить разве что в килограммах написанного ею и другими подобными якобы-писателями. В таких условиях было бы удивительно, если бы подобные представители молодежи (как те живодёрки их Хабаровска) не начали появляться. Удивительно другое, что таких людей пока ещё меньшинство, но если не начать принимать соответствующие меры, скоро их количество начнёт резко увеличиваться. Бытует мнение, что фраза, приведённая в эпиграфе к материалу, принадлежит Аллену Даллесу, который был разработчиком плана по развалу СССР, уничтожению его населения и «безвоенного» захвата территорий бывшего СССР. Это недоразумение. Даже беглый взгляд на другие страны показывает, что подобные технологии давно запущены и в других странах, это именно НАДгосударственные технологии, предназначенные для внедрения в самые разные государства и общества.  И та же Европа, которая сегодня объективно стоит на пороге уничтожения, куда больше, чем наша страна прогнила изнутри в результате внедрения этих технологий. Более того, именно вследствие результата их внедрения она пришла к такому состоянию, когда её уничтожение есть совершенно реальная угроза. Чтобы избежать подобной участи, необходимо централизованное на уровне государства, а также повсеместное противодействие подобным технологиям. Меры противодействия расчеловечиванию В качестве первоочередных мер можно отметить следующие:

Вместе – победим! По материалам статьи Павла Котельникова Видеообзоры проекта Научи хорошему по теме статьи: Массовая культура как инструмент управления обществом Пропаганда на телевидении: Как это работает Противодействие Ювенальной юстиции: Как двигают Окно Овертона? Музыкальная антикультура Призыв к Министерству культуры: |

|

|

|

|

|

#323 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Искусство как средство управления

Скрытый текст:

Если кто-то умеет создать яркий образ, необычное сочетание слов или красок, выразительно донести мысль, то его произведения считают искусством.

При этом яркие впечатляющие образы могут носить разную окраску: можно искусно описать чувство Любви, благородный поступок, а можно так же искусно описать грязные поступки, похотливые мысли или, например, чувство безысходности (последним часто грешат декаденты или просто страдальцы «несчастной любви»). Получается, что искусство может нести как добро, так и зло, может быть как созидательным, так и деструктивным. Именно поэтому ещё ничего не означает высокая оценка критиками произведений искусства, ибо они чаще всего оценивают именно искусность, а не смысл и – тем более – не последствия влияния данного произведения на общество. А влияние это на самом деле велико. Почему? Обратимся к глубинам искусства и психологии. Искусство многослойно: в нём есть первый смысловой ряд, второй и последующие смысловые ряды, авторское отношение к герою (которое может быть различным и не всегда открыто выражается, что усложняет понимание произведения), полутона чувств и оттенки эмоций… За счёт всего этого смысловая насыщенность художественных произведений очень велика и сложна. И мы, читая стихотворение или смотря фильм, не всегда сознательно обрабатываем всю передаваемую данным произведением информацию, и то, что не попало в поле зрения сознания, идёт прямо в подсознание. Произведение искусства содержит модель жизни или её отдельной сферы (например, модель отношений мужчины и женщины). Итак, за счёт своей образности и многослойности художественные произведения впечатываются в подсознание, где незаметно для нас остаётся квинтэссенция произведения и авторского взгляда на жизнь. Искусство воздействует не столько на ум, сколько на душу. Не зря Ю. К. Олеша говорил: «Писатель – инженер человечески душ». Правильно писал и В. В. Маяковский: «Слово – полководец человечьей силы». Искусство – это образный способ программирования человеческих поступков, а значит, будущего. Закладывая в подсознание определённые смыслы и образы, искусство влияет и на судьбу каждого отдельно взятого человека, и на то, как он будет воспитывать детей, и на мотивы его деятельности, что скажется в трудовой и досуговой деятельности. Формируя мировоззрение целых социальных слоёв, можно управлять поведением масс, контролировать ситуацию в обществе в целом, закладывать вектор дальнейшего развития данного общества. Таким образом, искусство позволяет целенаправленно осуществлять управление общественными процессами на долгосрочную перспективу. Здесь следует отметить именно долгосрочность действия как одно из важнейших свойств, потому что это очень мощный фактор. Приведу грубый пример. С помощью бомбёжки можно разрушить город за неделю, но и восстановить за месяц. С помощью деструктивного искусства можно разрушить общество за десять лет, но восстанавливаться оно потом будет несколько десятков лет, а после определённой точки изменения будут уже необратимыми. Или другой пример. Денежная стимуляция повышает качество труда только на то время, когда эти деньги платятся. Идея же «труд – это радость», заложенная с помощью искусства, позволяла в советское время поднимать мотивацию к труду на десятки лет. Поскольку произведение искусства может нести в себе как полезные, так и вредоносные программы, то оно может как взращивать высоконравственного Человека, так и разлагать его. Понимание управленческого характера культуры и искусства присутствует и в высших эшелонах власти. Это подтверждается пунктами 80, 81 Стратегии национальной безопасности РФ, утв. Указом Президента от 12.05.2009: “Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры.К сожалению, не только массовая культура, но и элитное искусство (театр, поэзия) пропагандируют вышеназванные вещи, а также разврат и вульгарность мышления. Поэтому авторам следует задуматься над ответственностью за смысл своих произведений, за создаваемые образы. Сейчас многие понимают, что мысли материализуются. Это не мистика, а простая психология. Многие авторы над этим, к сожалению, не задумываются и пишут всё то, что им пришло по «вдохновению» (употребление кавычек будет обосновано ниже). При этом многие, наверно, замечали, что каждому приходит своё, подходящее по духу именно ему. Почему так происходит?  Дело в том, что произведение отражает мировоззрение и нравственность автора, его видение мира, его поведенческие установки и парадигмы мышления. Причём всё это просачивается в произведение как бы само собой, чаще всего незаметно для автора, ибо идёт, опять же, из его подсознания. (Поэтому, кстати, свои произведения можно использовать для самоанализа, ведь они показывает каждому его же внутренние проблемы. Часто результат творчества удивляет и самого автора, т.к. процессы зарождения произведения в подсознании в обычной жизни не отслеживаются. Творчество – это как бы послание самому себе.) Некоторые авторы снимают с себя ответственность, ссылаясь на «вдохновение», а кто-то даже утверждает, что сюжеты и образы приходят от Бога. Так почему же при упоминании о вдохновении в данной статье используются кавычки? Слово «вдохновение» означает, что Бог вдохнул в автора свою идею. По вдохновению приходят самые чистые и самые правдивые произведения, которые согласуются с Божьим замыслом. А глядя на многие произведения, которые попадаются на глаза, понимаешь, что они пришли к автору явно не от Бога. Кроме Бога есть коллективное бессознательное, о котором писал ещё Юнг и масса других источников информации. Произведение искусства может родиться в голове автора под влиянием каких-то групп людей, философских течений, окружающей культуры или даже повседневных событий. В конце концов, влияние на автора его окружения и культуры никто не отменял. И «вдохновение» в подобных случаях – это всего лишь красивое слово, которое можно спокойно заменить на «впечатление» или «наваждение». Таким образом, автор неосознанно передаёт те или иные идеи, которые сам где-то черпает. Это значит, что все созданные произведения надо анализировать с позиций нравственности, и только потом решать, показывать ли это народу или лучше не стоит, чтобы свои заблуждения не передавать другим. Писать можно всё, что пришло, но публиковать – далеко не всё. Это обращение к авторам. Но в равной мере и обращение к власть-имущим, которые отбирают произведения для культурных событий, постановок, сборников, публикуемых за государственный счёт.  К Райкин, как пример неправильного отношения к искусству (подробно по ссылке) К Райкин, как пример неправильного отношения к искусству (подробно по ссылке)В конце 20 – начале 21 века стало модным мнение, что искусство должно быть свободным, что нельзя ему навязывать какие-то эталоны и рамки, и что даже «грязное» искусство нужно, ибо отражает действительность, что оно может быть также высокохудожественным и востребованным, и это якобы нормально. Порой встречаются мнения, что добро и зло – это вообще относительные понятия, поэтому искусство нельзя оценивать с этих позиций. Так ли это? Начнём с главного. Для отдельных индивидов добро и зло действительно относительны, ибо то, что одному хорошо, другому может быть плохо. Но если посмотреть в масштабах всего человечества, то мы увидим общие закономерности и поймём, что есть процессы, которые можно проследить как однозначно полезные или вредные для общества в целом. Есть ценности, общие для всех конфессий, всех правовых систем, для древности и современности. Например, во все времена были запрещены убийства и изнасилования, а те общества, где это допускалось, рано или поздно изжили себя. Всем нормальным людям хочется любви, гармонии, здоровья, мирной жизни. Голос Совести (если он не подавлен) говорит всем одно и то же. Люди, которые имеют чувство справедливости и умеют видеть общие закономерности в мире, понимают, что есть объективное добро и объективное зло. Эти люди интуитивно чувствуют, что существуют общие ценности, к которым стремится душа любого человека и без которых невозможно счастье. Именно эти ценности должны быть критерием оценки любой деятельности. Поскольку искусство – это, как мы выяснили выше, средство управления, то в интересах общества и государства оно должно быть созидательным. Такое искусство способно воспитывать людей, которые способны и желают жить по-человечески, которые стремятся делать мир лучше, созидать, строить здоровые отношения, вести здоровый образ жизни. А если искусство создаёт чувство безысходности, несёт в себе вредоносные для общества установки (эгоизм, нигилизм, культ секса, насилия и т.п.), то оно является деструктивным и ничего хорошего не даст, каким бы искусным и высокохудожественным оно ни было.  Кто-то скажет: ну надо же изобличать пороки, отображать тёмные стороны действительности! Что ж, тут надо различать: даёт ли автор в произведении негативную оценку порокам, даёт ли он альтернативу им? Или же он просто смакует человеческие пороки, ярко и образно их описывая, тем самым, по сути, делая их более популярными или даже привлекательными? «Все псевдоноваторские попытки обойтись без этического напряжения, без понимания, где верх, где низ, где добро, где зло, обречены на провал и забвение, ибо дело художника вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной души». (Фазиль Искандер) Также хочется вспомнить слова М. В. Ломоносова: «Ошибки замечать не многого стоит: дать нечто лучшее – вот что приличествует достойному человеку». Творения, «отражающие суровую действительность», в которых не чувствуется негативное отношение автора к порокам и не даётся альтернативы, портят вкус читателю и развращают умы. Они работают против общества и государства. Учитывая то, что искусство – это мощнейший инструмент воздействия на психику, истинной достойной целью творчества должно стать совершенствование мира и распространение высоких общечеловеческих идеалов. Таким образом, государственной поддержки заслуживают только те авторы и только те произведения искусства, которые несут в себе высокую нравственность, распространяют идеи справедливости, побуждают созидать, а если и поднимают какую-либо проблему или затрагивают тему порока – то делают это так, что у зрителя (читателя) создаётся чёткое понимание того, как делать нельзя и к каким трагическим последствиям это может приводить. Желательно при этом давать намёк на пути решения затронутой проблемы или предлагать альтернативу. Елена Смолицкая |

|

|

|

|

|

#324 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

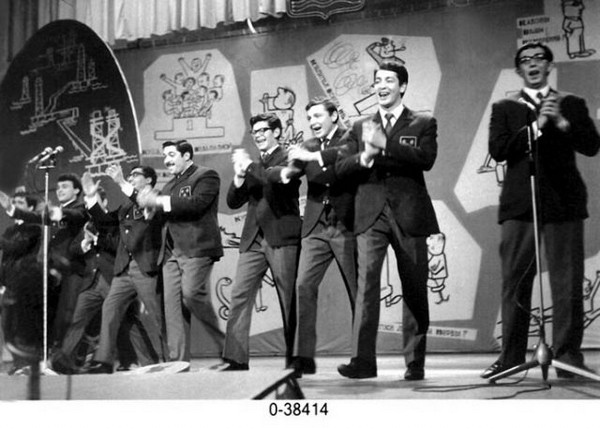

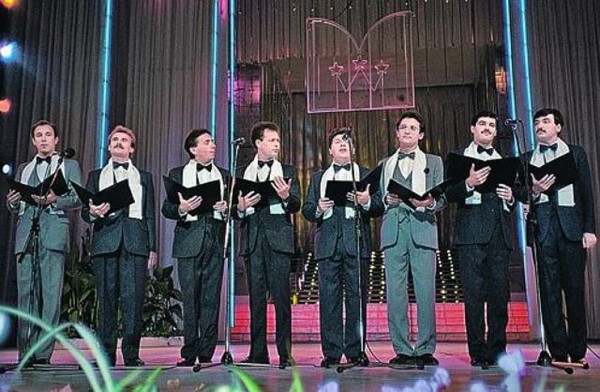

Мы начинаем КВН — для чего, для кого?

Скрытый текст:

Комментарий редакции:

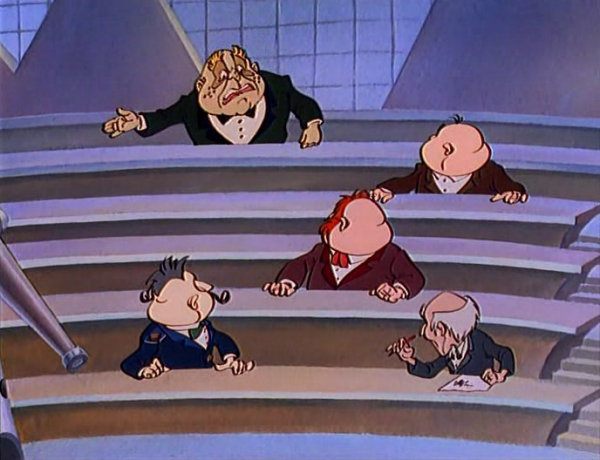

В публикуемой статье представлен развёрнутый экскурс в историю развития КВН, показан потенциал этой телевизионной игры как важного социального явления, которое может высвечивать пороки общества, продвигать талантливую молодежь и служить инструментом объединения и сглаживания противоречий. Однако один из ключевых посылов статьи, который звучит как «КВН испортился из-за зрителя. Зритель хочет низменности, и КВН рад ему её предложить. Нельзя якобы отставать от таких веяний времени» выглядит весьма сомнительно, и предлагает читателю «понять и простить» низменные тенденции, которые характерны современному состоянию этой телевизионной игры. Поэтому перед тем, как ознакомиться с материалом, рекомендуем посмотреть несколько видеороликов, аналогов которых уже достаточно много в сети интернет. Они наглядно показывают, что значительная часть нашего общества не готова мириться с деградацией этой телевизионной игры, которая хоть и осталась уникальным явлением нашей культуры, но утратила большую часть своего созидательного потенциала под предлогом следования «веяниям времени». Далее публикуем полный текст статьи с сайта 4esnok.by: Мы начинаем КВН — для чего, для кого? КВН — аббревиатура, знакомая всем людям постсоветского пространства. Это игра миллионов школьников и студентов. Однако последние годы всё чаще слышны комментарии, что КВН уже не тот, что он сильно политизирован, что пропала искренность, да и вообще, КВН стал предбанником Comedy Club. КВНщики становятся новоиспечёнными актерами, музыкантами, авторами и сценаристами телевизионных шоу. Это признак того, что КВН является не просто игрой, но и, своего рода, кузницей кадров. Кроме этого, КВН отражает уровень нравственности молодёжи. Что из себя представляет КВН сегодня? Заслуженно ли его критикуют и что он может нести в общество в будущем? История клуба 8 ноября — Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым, а дата выбрана по причине того, что именно 8 ноября в 1961 году в эфир вышла первая игра Клуба Весёлых и Находчивых (КВН). Прообразом КВН была передача «Вечер весёлых вопросов», организованная журналистом Сергеем Муратовым по образцу чешской передачи «Гадай, гадай, гадальщик». В передаче «Вечер весёлых вопросов», выходившей в 1957 году, телезрители отвечали на вопросы ведущих, причём особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новой для того времени. Впервые в советской телепередаче участвовали не только ведущие, но и зрители. «Вечер весёлых вопросов» пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три раза. На третьей передаче был обещан приз всем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (дело было летом) и с газетой за 31 декабря прошлого года. Приехали и ворвались в студию толпы людей в шубах и валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. Трансляцию прекратили, но передачу ничем не заменили. До конца вечера телевизоры показывали заставку «Перерыв по техническим причинам». Передачу и редакцию закрыли. Через четыре года, 8 ноября 1961 года, Елена Гальперина позвонила Сергею Муратову и сказала о том, что их передача нужна народу. Бывшие создатели передачи «Вечер весёлых вопросов» выпустили новую телепередачу — КВН. Первый ведущий — Альберт Аксельрод (покинул программу в 1964 году, Сергей Муратов и Михаил Яковлев покинули КВН вместе с ним). Аксельрода заменил студент МИИТ Александр Васильевич Масляков (здесь и далее по тексту речь будет идти о Маслякове-старшем), вместе с ним передачу вела диктор Светлана Жильцова. Аббревиатура КВН расшифровывалась как «Клуб весёлых и находчивых». В передаче КВН уже соревновались команды. Заставкой к передаче служила песня «Берите в руки карандаш» в исполнении Олега Анофриева. Производила передачу Молодёжная редакция Центрального телевидения.  КВН, как и «Вечер весёлых вопросов», пользовался огромной популярностью. По всей стране возникло КВН-движение. В подражание передаче игры устраивались в школах, пионерских лагерях и т.д. Отборочные турниры проходили в вузах по всей стране, на телевидение же попадали лучшие команды. Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью или идеологией, с какого-то момента их стали передавать не в прямой трансляции, а в записи, и сомнительные с идеологической точки зрения шутки вырезали. Передача раздражала руководителя центрального телевидения Сергея Лапина, и вскоре ею стал заниматься КГБ. Цензура со временем становилась всё более жёсткой, вплоть до того, что на сцену нельзя было выходить с бородой (это считалось насмешкой над Карлом Марксом). В конце 1971 года передачу закрыли, что явилось одним из признаков наступившего в стране застоя. В 1986 году, в начале перестройки, передача была возобновлена. Инициатором был капитан команды КВН МИСИ 1960-х годов Андрей Меньшиков. После возрождения основателей КВН пригласили сначала в жюри, а затем в качестве почётных гостей. Ведущим, как и перед закрытием, был Масляков. Также сменилась песня. Вместо привычного для передачи 60-х годов голоса Олега Анофриева звучит песня-заставка, придуманная бывшим участником КВН поэтом Борисом Салибовым — «Мы начинаем КВН», сохранившаяся до наших дней. В 1990 году Масляков основал Телевизионное Творческое Объединение «АМиК» (Александр Масляков и Компания), которое и по сей день производит передачу. Через несколько выпусков команды достигли столь же высокого уровня и популярности, что и КВН 1960-х годов. Передача стала одним из символов того времени. Снова возникло движение КВН, причём игры устраиваются в Западной Европе (Западно-Европейская лига КВН), Израиле и США. В дальнейшем, уже после распада СССР, проводятся (с ошеломляющим успехом) первая международная игра СНГ — Израиль (1992, Москва) и даже чемпионат мира между командами СНГ, США, Израиля и Германии (1994, Израиль). КВН становится одной из самых популярных российских телепередач. Почему появился КВН? Каждый человек, в зависимости от нравственности и от поступков, заслуживает того, что с ним происходит. Общество ничем не отличается: любая власть и культура в руках у самого народа. Попробуем с этой позиции рассмотреть причину появления КВН и его цели. КВН прошёл несколько эпох: зародился во времена хрущёвской «оттепели», продолжал своё существование в брежневском «застое», возродился во времена горбачёвской перестройки и продолжает существовать во многих странах по сей день. Соответственно, в разные периоды развития СССР, КВН менял свои суть, цели и форму. 1950 — 60-ые годы оказались очень богаты на события. СССР, США и европейские страны восстанавливаются от войны, благосостояние стран растёт, растёт и население. Стремительно растущие в численности и омолаживающиеся страны столкнулись с проблемой «baby boom» и возникла необходимость обуздания молодёжного запала. На фоне обострения отношений между СССР и США, вылившихся в «холодную войну», всплеск молодёжной активности мог обернуться в большие проблемы не только для сверхдержав, но и для всего мира в целом. В связи с этим, встал вопрос об удержании молодёжного запала под контролем и направлении его в определённое русло. В этих целях руководство США в 60-ые годы предложили молодёжи движение хиппи и «Beatls», пропагандирующие «секс, наркотики и рок-н-ролл». Подробно об этих субкультурах говорить не станем, но стоит отметить, что их сторонники были и в СССР. Однако стать массовой в Советском Союзе они не смогли, что говорит о нравственных потребностях молодёжи СССР 1960-ых годов.  Европа и США решили проблему «baby boom» сливанием творческого потенциала за счёт наркотической эйфории от ЛСД и марихуаны, продвигаемых с помощью движения хиппи. «Битлы» и прочие рок-н-рольщики также постарались в этом русле. Попутно они стали генераторами довольно обширного явления — фанатизма, выходящего за все грани разумного, подверженность которому с подросткового возраста является основой развития повышенной внушаемости, какое явление изучалось ещё Бехтеревым. В контексте поставленных задач — сглаживание конфликта «холодной войны» — эти движения, вкупе с пацифизмом, являющимся их неотъемлемой частью, сыграли хорошо. Однако цель не оправдала средства. В конечном итоге Запад получил потерянное поколение, которое отличалось искажёнными понятиями о свободе, о творчестве и т.д. Свобода на Западе стала ассоциироваться со вседозволенностью. Что в массовой культуре выразилось в волне разнообразных фильмов ужасов и слешеров, где жертвами маньяков-беспредельщиков выступали подростки. А какой выход нашло руководство СССР для направления бурной энергии молодёжи Союза в «нужное» русло? 60-ые годы в СССР были временем новых научных прорывов, покорение космоса, тяги к образованию у молодёжи, всеобщий энтузиазм с верой в коммунизм на основе марксизма (с помощью которого не построили даже и социализм, а не то, что коммунизм). Необходимо было направить эти настроения молодёжи по дороге мира и созидания, а не преступности и войны. Всё это вылилось, в некоторой степени, в КВН. «Факт известный: преступность падала, причем падала здорово, процентов на 80. У них [молодежи] не было желания воровать, потому что надо было скорее бежать смотреть КВН »,КВН 60-ых сильно отличался от современного КВН. Об этом говорит даже первая заставка. КВН стал для советской молодёжи способом проявить себя, раскрыть свой творческий и даже научный потенциал (что сложно представить в нынешнем КВН), заявить о себе на всю страну. Миллионы школьников и студентов сразу же окунулись в эту игру. В отличие от западных предложений, КВН, решая те же задачи, не угнетал творческий потенциал молодёжи, а наоборот — давал возможность ему развиться и проявиться на всю страну. Именно эти возможности подкупали подростков и молодёжь, которые всю энергию тратили на репетиции и творчество.  Таким образом, и СССР, и США решали одну задачу: обуздание молодёжи. Однако формы оказались разные. Почему закрыли? Осенью 1972 года КВН перестал выходить на телеэкраны. Закрытие программы объяснялось беспощадной цензурой, придирками к безобидным шуткам и т.д. Дошло до того, что председатель Гостелерадио СССР С.Г. Лапин лично запретил репризу про полотенце, потому что в советских магазинах полотенец не было. В документальном фильме «Личная жизнь Александра Маслякова» главный герой сказал: «КВН, всё-таки, начальство закрыло, видимо, добившись своего собственного спокойствия»Возможно, цензура и спокойствие партии стали основными причинами запрета передачи, любимой миллионами, а может и амбиции председателя С.Г. Лапина. Очень многое в СССР объяснялось словами: «сверху не пропустили» или «цензура не допустила». Но фамилии работников цензуры, как и их мотивы и причины травли той или иной передачи (книги, фильма и т.д), так и не известны до сих пор… Всё ли так очевидно? В 70-ые, во времена спокойных брежневских лет, угроза мировой ядерной войны прошла. Марксистской партии всё сложнее было удержать молодёжь от обоснованной критики в адрес властей (и молодёжь можно понять: партия всё «строила коммунизм», а полотенец в магазинах так и не было). КВН в прямом эфире из «миротворца» превратился в головную боль. Свою задачу спустить молодёжный запал и не допустить войны — игра выполнила. Сдерживать КВНщиков становилось проблемой, потому нашли простое решение: КВН закрыли. СССР вошло в «золотые» годы кинематографа, которые стали следствием прошлого «молодёжного» десятилетия. Новое дыхание получила и эстрадная музыка, которая попала на экраны телевизоров. Словом, пришло время оценить, на что способна молодёжь. В отличие от КВН (который шёл в прямом эфире), кино и музыка стали более управляемыми направлениями искусства. Потому на смену непредсказуемой и неуправляемой игре пришли фильмы и музыка, которые также подвергались всё той же цензуре. Всё вернулось на круги своя: КПСС продолжала «тянуть коммунизм» (на основе марксизма-ленинизма), а народу предложили хорошие не политические фильмы про любовь, дружбу, войну и т.д. Всё недовольство непогрешимой партией было из фильмов вырезано цензурой, о чем зритель даже и не догадывался. КВН, как единственная программа, способная в прямом эфире дать от всего общества, в лице молодёжи, обратную связь руководству страны, не стало. Многие молодые и талантливые режиссёры и актёры, прошедшие школу КВН, чувствующие больные места общества, оказались в новых более строгих условиях. Они были не способны открыто сказать об проблемах, волнующих общество. Многие из них были вынуждены оставить острые и злободневные вопросы. Несмотря на это, эти люди смогли воплотить свой потенциал в шедевры советского кинематографа. Режиссура, сценарии, актёрская игра, даже в условиях цензуры, показали, что КВН не умер, а растворился в экранах телевизоров. К сожалению, многие фильмы содержали алкогольные сцены. Но до откровенной пошлости, как в 90-ых и 00-ых, было ещё далеко.  Почему возродили? Причиной, послужившей возрождению КВН, среди прочих, было не то, что оно «случайно» совпало с перестройкой Горбачёва, а вполне конкретные, по большей части, политические задачи. Жители СССР, уставшие от несоответствия оглашаемых задач партии и реального положения дел, требовали перемен (песня Цоя «Хочу перемен!» также была выпущена в 1986 году). Эту энергетику перемен и могла подкачать молодёжная игра. К сожалению, перемены, предлагаемые игрой, оказались не те, которых требовали народы СССР. В условиях распадающейся страны, начала упадка экономики, обострения национальных вопросов КВН не смог повторить свою первоначальную роль. Оказавшись в руках нового поколения партийной верхушки и руководителей Гостелерадио, роль игры стала иной. Передачу пытались сделать отвлекающим манёвром и успокоительным средством для советского народа, с молчаливого согласия которого разваливался СССР, но «Перестройка» всё равно доминировала в передачах КВН. Жители устали от недееспособности властей, но и выработать альтернативную концепцию действий были не способны, надеясь, что «там наверху» разберутся или «само рассосётся». Многие жители спились (сухой закон, введённый без информационной подготовки и на короткий срок, только усугубил ситуацию), кто-то погнался за длинным рублём, кто-то эмигрировал, кого-то всё и так устраивало. Художественно одарённую молодёжь забрала игра. В перестроечные годы просто некому было создавать и воплощать новую или корректировать старую идеологию. В итоге, страна рухнула. КВН и его творцы, искренне веря в благость игры, направили потенциал молодых людей не на спасение страны, а, отчасти, увели в сторону, отчасти, информационно поспособствовали несерьёзности восприятия негативных тенденций в обществе через их высмеивание, что делали впрочем и другие юмористы. В итоге, КВН сыграл на интересы кругов, заинтересованных в развале Советского Союза. До начала 00-ых годов нового века, КВН продолжал выполнять ту же роль — высмеивание пороков, делающее отношение к ним несерьёзным. Игры разительно стали отличаться от первоначальных. Игра продолжала увлекать талантливую молодёжь в творческую самодеятельность. А постсоветские страны продолжали катиться в нищету. Межнациональные конфликты вспыхивали с новой силой, а население продолжало спаиваться. На спаивание работали, в том числе, и юмористические передачи, такие как: «Маски шоу», «Каламбур» и его «Деревня дураков» и др. В том числе, к сожалению, на это работал и КВН, показывая алкашей в смешном виде, делая их «забавными», «смешными», но не указывая на опасность этого явления для общества. До совсем откровенной пошлости и игра полностью не опустилась, хотя полуголые бабы в последние годы на сцене появляются всё чаще.  Почему уже не тот? И сами КВНщики, как и телезрители в последние годы говорят о том, что игра уже не та, что КВН уже не тот. Есть несколько причин для таких заключений. Некоторые из них озвучил игрок команды «Сборная Пятигорска», чемпион высшей лиги Алексей Ляпоров в программе «Не баян»: Ведущая — Как КВН меняется? Может быть во мне перемены произошли, но я КВН, в какой-то момент, перестала смотреть…  Но, в этой игре участвует не только студенты, но и взрослые команды. Это подтверждает состав команд сезона 2016, многие участники которых давно покинули студенческие аудитории. Значит, это не единственная причина недовольством игрой у людей. Обратимся опять к Ляпарову и его интервью: Ведущий — Есть ли возможность у ребят сегодня выступить с крутейшими шутками, а ты их увидишь и заберёшь в Москву? Есть ли у них такой шанс?Со слов Ляпорова, можно понять, что для него КВН — это по большей части «кузница кадров» для иных проектов. Однако, Ляпоров не видит, или не придаёт значение другим аспектам игры. Ведь КВН — это не только подготовка кадров для сцены, телевидения и кино, но и средство воздействия на молодёжь, а для некоторых — средство оценки уровня молодёжи. Да, можно согласиться с тем, что КВН готовит кадры, но и прочие составляющие никуда не делись. КВН с момента заключения некого негласного соглашения между Путиным и Масляковым (таковым можно считать помощь в «выбивании» помещения для Дома КВН, что так или иначе накладывает некоторые обязательства на того, кому помогли) работает на политическом поле уже не в режиме «что в голову пришло» (как это было ранее после 1986 года, когда участники КВН бессознательно транслировали либеральные ценности), а более чётко формулируя запрос к участникам КВН, ставя во многом политические цели. Видно, что шутки подбираются под текущую политическую ситуацию, отражая больше «государственный» (назовём его так) взгляд на те или иные события. Возможно, поэтому в КВН отказались от находчивости и импровизации. Тому также способствовало, что в условиях сегодняшнего дня шоу-бизнес (частью которого является и КВН) стал конвейером по штамповке песен, фильмов и т.д., в том числе, и шуток, что не сказывается в лучшую сторону в отношении качества продукта. Зритель диктует свои требования и желания составителям программ. Если раньше клуб был, в первую очередь, находчивых, то сегодня он стал клубом даже не весёлых, а шутов и клоунов. Об этом заявил один из аксакалов клуба Юлий Гусман во время речи после 1/4 финала сезона 2008. Суть его слов можно передать фразами: КВН в стиле «айкью-барбекю» не пройдёт и «КВН — это игра людей-граждан, а не людей-клоунов!» Последняя фраза была встречена недовольством и освистыванием зала, что говорит о том, что «айкью-барбекю» вполне устраивает нынешнюю толпу. Ю.Гусман, как КВНщик старой закалки, высказал мнение, пусть и не молодой части населения (для которых, в первую очередь, эта игра создавалась), но всё же населения, который таким КВНом, где не осталось умных, точных, весёлых и остроумных ребят, не доволен. Также утрата находчивости проявляется в том, что в последние годы в высшей лиге всё реже можно увидеть традиционный и самый главный конкурс — «разминка». Несмешная импровизация уже не устраивает. Для удержания аудитории необходим высококонцентрированный юмористический продукт, где нет места неудачным оригинальным ответам. Потому разминку заменили конкурсом «биатлон», где импровизация, по большей части, отсутствует. Почему выпусков КВН не становится больше? Снова вернёмся к Ляпорову: Ведущая — Поскольку разный зритель, то КВН с «Comedy Club» не конкурируют, за зрителя не борются, и тот и другой юмор живут? Или есть какие-то тенденции? Появился «Comedy Club» — это был взрыв! И туда куча людей ушло и КВН стал скучным для нас…«Comedy Club» полностью соответствуют запросам современного общества: быстро и дёшево. Однако, хороший и оригинальный продукт быстро не сделаешь.«Comedy Club» помогает выезжать «грязный» юмор. Как известно, пошлость продается лучше, чем не гнушается пользоваться «Comedy». Такого же мнения придерживается ведущий КВН Александр Васильевич Масляков. Приведем часть интервью Дмитрия Гордона с ним: А.Г. — Почему сегодня на российском телевидении такое низкое качество юмораМы ещё неоднократно будем возвращаться к этому интервью по ходу статьи. Как видно из слов ведущего и, по совместительству, президента международного союза КВН, любимая игра, несмотря на протесты старой школы, всё-таки старается «держать марку» и не прибегать за помощью к пошлости (но как мы уже говорили — полуголые девицы по сцене уже ходят). Но в целом количество КВНа стало всё же больше: показывается по ТВ Премьер-Лига, развивается Первая лига, хотя, конечно, не штампует выпуски, подобно прочим «Камеди» в погоне за деньгами. Хотя сами КВНщики этим делом грешат в других проектах. Выбор у каждого свой и Александр Масляков свой выбор сделал тоже: А.Г. — Что не пропускается категорически в эфир? О чем вы предупреждаете команды? На какие темы даже не стоит пробовать шутить?Хотя качество юмора и упало (на что сетовал Ю.Гусман), всё же КВН продолжает сохранять некоторые моральные и первоначальные принципы, за что его, несмотря на многочисленную критику, продолжают смотреть миллионы людей (и не только молодёжь). И данный аспект игры на наш взгляд необходимо раскрыть и усилить, не свалившись, однако, в морализаторство. До «Comedy Club», конечно, пока далеко, но юмор, как ещё в 90-ых, стал алкогольно-наркоманский, так и продолжает оставаться таковым, а у некоторых команд (особенно из Казахстана) — это вообще одна из «фишек» — пошутить про дурь. Несмотря на это, следует признать, что в сравнении с прочими «юмористическими» передачами КВН лучше. На телевидении остаётся игра, в которой качество юмора (с моральной точки зрения) остаётся чуть выше, чем у других программ. Это делает КВН потенциально вообще внеконкурентным продуктом, если удастся развить моральную составляющую. Большие заслуги по сохранению самобытности игры лежат на плечах Маслякова. Именно благодаря ему КВН пока является таким, каким он является. Для того, чтобы лучше разобраться в сути игры и её роли, необходимо лучше разобраться с личностью самого ведущего.  Почему Масляков? Этот вопрос возникал у многих, когда именно он стал ведущим игры. Ничем не приметный парень, по словам самого Александр Маслякова, оказался, как говорится, в нужном месте в нужное время. «Друг моей юности Паша встретил меня и сказал — «давай, попробуй!» А я не хотел… То ли все остальные были ещё хуже меня [на пробах]? Но вот так все и получилось…».Говорят, что случайность — это псевдоним, которым подписывается Бог. Случайно или нет, но вот уже более полувека Масляков является бессменным телеведущим и президентом союза КВН. Всё это время, не без его влияния и личного видения игры, развивался КВН. В чем секрет Маслякова-старшего? А.Г. — Очень тяжело удержаться на телевидении, тем более на центральном столько лет. За счет чего у вас это получилось? Вы знаете какие-то секретыМасляков родился в 1941 году в семье фронтовика и домохозяйки. Прожил всё детство на Урале. Закончил Московский государственный университет путей сообщения. Ничего не предвещало большой славы, но выпал случай и Александр Васильевич стал телеведущим самой популярной игры того времени. По всем своим качествам, Александр Васильевич соответствовал клубу. «Этот человек [А.В.Масляков] настолько предан этому делу. Он бесконечно понимает, как это надо делать и поэтому он бесконечно нужен КВН»Волей случая или нет, но программе повезло с таким ведущим. Взгляды Маслякова и его видение игры передались самой игре. Тем более, что режиссером КВН с момента «возрождения» является его супруга, а сын — ведущий премьер-лиги. Чета Масляковых взяла крепко бразды правления клубом в свои руки. Плохо это или хорошо? Практика — критерий истины. 55 лет успеха говорят о том, что не стоит насильно рушить то, что работает исправно. Искренне и от полного сердца делая своё дело, Александр Масляков и его клуб выпустили в свет большое количество актеров, певцов др. деятелей масс-медиа. И нет ни одного из них, кто бы открыто отзывался о нём в отрицательных тонах. Грязь не липнет к Маслякову-старшему, что говорит о нём, как о достойном человек. Если КВН является, в некоторой степени, отражением ведущего, то откуда появляется критика в отношении его детища? Кто виноват? Всё течет, всё меняется. Игра менялась с каждым годом, с каждым поколениям. Точнее, менялись взгляды и нравственность общества, а вместе с ним, как его отражение в зеркале, менялась и игра. КВН всегда шёл в ногу со времен и всегда отвечал запросам населения. Не вина Маслякова в том, что игра уже не та, что в 80-ых, тем более в 60-ых. В вину современной игре ставят плохое качество юмора, плоские шутки и однотипность команд команд в стиле «так, стоп!». Виновато ли в этом творческое объединение «АМиК»? Обратимся к создателю данного объединения: А.Г. — Когда показывают записи КВН 60-х, смотришь — наивно, конечно. Очень по-доброму. Но бросаются в глаза удивительные глаза. Тогда глаза у ребят были совсем другие, не такие как сейчас. Вам не кажется?Из слов Маслякова, можно понять, что он видит опасные тенденции, но в то же время понимает, что необходимо соответствовать времени, чтобы не растерять аудиторию. Невозможно заморозить игру и в одной форме и не меняя её эксплуатировать. Постоянная трансформация — причина 55-летнего успеха. Глупо требовать от президента союза КВН дать на экраны что-то умное и глубокое, если это не соответствует современным запросам телезрителя. Как бы добр, хорош и наивен не был КВН 60-ых, но сегодня его молодёжь смотреть не будет. Поэтому перед Масляковым и его последователями стоит тяжёлая задача:

КВН и политика Президент Путин не раз присутствовал на играх КВН и не раз лестно отзывался как об клубе, так и об ведущем. Так, на 45-летие игры Владимир Путин сказал: «45 лет в эфире, 45 лет на гребне успеха — это невероятное событие в мировых масс медиа. Это невероятный успех. И мне особенно приятно отметить, что это наш отечественный интеллектуальный продукт. В России тысячи студенческих команд играет в КВН. две тысячи школьных команд. Смотрят КВН и любят КВН миллионы людей. Поэтому, это не просто программа, это не просто проект — это массовое молодёжное движение. Это веселая игра, но это очень важное дело. Сегодня я и все мы с удовольствием смотрели на ребят и девушек не только из России. но из Украины, Беларуси, Азербайджана и Армении. Это серьезное дело…».Также Путин высказал мнение о самом ведущем: «Александр Масляков не просто организатор, — это душа этого проекта, это — душа КВН»Имея схожие принципы управления: Путин — страной, Масляков — игрой, оба президента нашли общий язык. КВН, как и любая передача, носит некоторый политизированный оттенок. Масляков, который пережил хрущёвские, брежневские, горбачёвские и ельцинские времена, это понимает. На КВН, в любом случае, будут иметь виды разные политические силы. Потому, важно найти ту силу, которая, по крайней мере, имеет такие же взгляды на жизнь, как и у вас. В данном случае — как у Маслякова. На игре в честь 50-летнего юбилея Владимир Путин заявил: «Сейчас только говорили, что проблем много. Я открою маленькую тайну: не так давно Александр Васильевич (мы с ним были на одном мероприятии) сказал, что надо бы увидеться.  Долго реакции ждать не пришлось и уже через несколько дней после заявления, Путин встретился с Масляковым и сделал подарок: КВН отдадут кинотеатр «Гавана». При этом мэр Москвы также сообщил, что будет выделена субсидия и деньги на масштабные мероприятия, в частности, на проведение съёмок. Масляков был удивлен щедростью и стремительностью политиков: «Я, честно говоря, немного ошарашен стремительность, с которой всё это происходит. Я привык, что поговорим и потом… Сделаем, но потом… Но, слава Богу, что всё вот так вот позитивно. И вам, в первую очередь спасибо. И мой крик души в адрес Сергея Семёновича Собянина во время съёмок юбилея был услышан. Я не знаю. что меня ждёт… Но раз уж меня позвали в такую компанию, то что-то хорошее должно произойти»,Как видно, интересы Путина относительно КВН оказались не простыми словами. После такого интереса со стороны политиков, КВН стали обвинять в политизированности. Однако политизированность, направленная на дружбу народов, сглаживание конфликтов — не самая худшая форма политизированности. Примерами солидарности взглядов Путина и Маслякова служат слова последнего: А.Г. — Есть же вещи и шутки, на которые трудно спрогнозировать реакцию. Например, когда был конфликт между Арменией и Азербайджаном. Как вы балансировали на этой грани?К миротворческим приёмам Масляков и члены жюри прибегали ещё много раз: включение команды«Днепр» из Днепропетровска в финал во время событий 2013 года на Украине; приглашение кавказских команд в высшую лигу для сглаживание углов в отношении людей к Кавказу; выход сборной Грузии в высшую лигу в момент потепления грузино-российских отношений и т.д. Куплен Масляков или это его личное мировоззрение — решайте сами. На наш взгляд, подходы Путина и Маслякова на устройство общества схожи. Значение КВН в политике очень символично охарактеризовал Юлий Гусман после игры летнего кубка во Владивостоке в 2016 году: «Прекрасно то, что мы были в красивом городе Калининграде [на«Голосящем Кивине»], на самом крайнем западе. А вот сейчас, наш президент [Масляков] привез нас на самый дальний восток. От Москвы — до самых, до окраин, с южных гор — до северных морей».КВН объединяет не только территории, но и народы населяющие их.  КВН в Беларуси КВН очень развит в нашей стране. Наши команды становились чемпионами высшей лиги (команда БГУ), премьер-лиги (команда «Минское море».) Каждый год белорусские команды играют во многих лигах и добиваются успехов. Долгое время, одним из редакторов высшей лиги являлся белорус Леонид Купридо. В Минске проводятся игры международной лиги КВН. В сезоне 2016 Беларусь в высшей лиге представляет команда «Лучшие друзья». Всё это говорит о том, что культура клуба очень сильно укоренилась в нашей стране. Потому, всё вышесказанное касается Беларуси. КВН является мостиком, объединяющим белорусов с народами не только постсоветского пространства, но и всего мира.  КВН, как уникальное явление нашей культуры «Этого никто не может повторить — вот, какая интересная игра. Нигде: в Израиле ничего не получается, в Америке ничего не получается. И главное — что тут пробовать? Это же слизнуть легче лёгкого: выстраиваются люди, задают друг другу всякие смешные вопросы и смешно на них отвечают. Что особенного? И нигде…»,Действительно, как правильно заметил Леонид Якубович, что сложного в этой игре? Однако в КВН играют преимущественно на постсоветском пространстве. Оказывается, слизнуть не получается. В чём секрет? КВН, для советских и постсоветских людей, стал больше, чем способ самовыражения. Клуб стал явлением-носителем молодёжного (значит и будущего) духа СССР. Ребята и девушки со всех городов всех республик объединились в университетские команды и занимались одним общим делом — творчеством и самовыражением. Выступление включало в себя музыкальные, артистические и др. номера. Следовательно, в коллективе каждый мог заняться тем, к чему лежала душа. Каждый человек мог проявить себя и показать свои возможности не только друзьям-товарищам, но и всей стране. Тем более, что других способов получить такую славу в то время было очень мало и шансы были не у всех. КВН такой шанс давал каждому! Он стал для юношей СССР тем, чего им так не хватало в тяжёлые военные и послевоенные времена — местом для творческого самовыражения. И главное — КВН в какой-то мере нёс большую Идею, никогда не смеясь над сильными духом людьми. В этом смысле КВН выполнял роль сатириков прошлого, вроде Салтыкова-Щедрина — изобличая пороки, показывая их внутренную алгоритмику, и роль агитаторов прошлого, побуждая зрителя к великому и прекрасному. И эта составляющая постепенно уходила до недавнего времени из КВН. Но даже в 1986 году она себя проявляла. Только посмотрите заключительный номер и послушайте финальную песню КВН 1986-87 годов: Хотя в жизни нет гипнотизёров, способных воспитать личность по мановению руки, но посыл — обрести совесть и стать человеком — сильный. Этой составляющей КВН разительно отличается от «Камеди» и иже с ними. КВНу не удаётся стать массовой игрой в других странах, возможно, потому, что в них тяга к великому и светлому с большего забыта. Молодёжь там тоже протестует против системы и возможности для организации КВНа там есть, но вот этой-то тяги к справедливости, наверно, и не хватает. Связующий элемент в СССР-России и постсоветских странах оказался тем, как говорится, «что надо!», в отличие от связующих элементов других стран. Видимо, то, что сделало из христианства православие, а из марксизма большевизм, сделал из КВН не просто телепроект, а нечто новое и уникальное. То, что не пропало после закрытия, а ушло в народ (значит, ставшей его частью). КВН, если он сохранит и разовьёт эту тягу к справедливости, будет существовать и в будущем. Заключение Как было сказано выше, КВН — это наш, отечественный и уникальный продукт. Он прожил 55 лет, пройдя несколько эпох. Несмотря на это, игра остается безумно популярной и молодой. КВН не стоит на месте, он постоянно трансформируется и вливает в себя новые силы. Для тех, кто жалеет о том, что КВН уже не тот, стоит понять, что время вспять не повернуть, а качество команд и их юмор зависит от запросов телезрителя. При этом необходимо понимать, что игра не должна быть просто местом, где собираются, болтают и всё на свете высмеивают. Есть вещи, над которыми нельзя смеяться. А есть вещи, которые нужно показывать. Игра, с одной стороны, должна продолжать быть социальным лифтом для талантливой молодёжи, который сможет сделать простого человека артистом, музыкантом и т.д. Сегодня многие деятели искусства выходят из КВН, что говорит о том, что социальный лифт работает, но он не должен превозносить лицемеров и подлецов. Нравственность многих выпускников остаётся на уровне алкогольно-наркотического юмора, повального бесполезного критиканства, нигилизма и маргинализации всех социальных сфер. Видно, как после того, как КВНщики, совместно с некоторыми бизнесменами, организовали пагубный для развития молодёжи «Камеди», на КВН обратил внимание Владимир Путин и начал вносить, вместе с Александром Масляковым определённые коррективы в игру. На наш взгляд, КВНщик должен стать тем, кто не просто самовыражается на сцене и смеётся над всем без разбору, а тем, кто может предложить новые смелые идеи и мысли, обратить внимание общества на его пороки, не высмеивая их, а смеясь, их преодолевая или показывая путь их преодоления. Так КВН может стать проводником новых и прогрессивных идей в общество, а параллельно стать кузницей кадров, которые будут снимать адекватные жизни, интересные и поучительные передачи, а не пошлятину. Каждый желающий измениться сам и изменить КВН имеет такую возможность. Не стоит ждать у моря погоды, меняйтесь сами и меняйте игру. Сам КВН этого хочет и ждёт от Вас. Послесловие В ходе работы над статьёй мы вышли на такие вопросы как:

По материалам: Чеснок |

|

|

|

|

|

#325 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Фильм «Все любят китов» (2012): Реалистичный пример чуда

Скрытый текст:

Предыстория появления фильма

Фильм 2012-ого года «Все любят китов» рассказывает реальную историю, которая приключилась на Аляске в 1988-ом году. Тогда коренные жители этого региона эскимосы-инупиаты увидели застрявших в ледяной ловушке нескольких китов. Подоспевшие на помощь китам американцы, всеми способами продлевали китам жизнь в ожидании своей баржи, чтобы та смогла пробить ледяную ловушку и выпустить животных. Но этого не случилось. Корабль застряла во льдах еще в начале своего пути, а история о китах, ставшая главной темой новостных выпусков всего мира, приобретала весьма опасный поворот. Тогда американцы, несмотря на холодную войну того времени, попросили о помощи Советский Союз, который не только не отказал, но показал чудо, как и своей техники, так и своего духа. Два советских корабля пробуравили широкую ледяную стену и освободили китов. Американцы назвали эту историю «Операция Прорыв», написали книгу, после сняли фильм «Все любят китов» (в американском прокате переименованный в «Большое чудо»). Но один американец Тимоти Дагген, решив, что русские незаслуженно были обделены славой во всей этой истории, решил поставить во Владивостоке — городе, откуда и прибыли русские корабли к страждущим китам — красивый памятник — трех китов, стремящихся ввысь.  Памятник внезапному союзу народов двух на то время враждующих стран, памятник силе и благородству русских моряков, памятник важности бережного отношения к природе, памятник солидарности и общности, которые творят чудеса. Показательным моментом служит то, что на памятнике изображено три кита, хотя, к сожалению, за сутки до вступления в спасательную операцию Советского союза, маленький китенок погиб. Но автор памятника сказал, что уверен — если бы американцы попросили русских о помощи до того, как ситуация стала абсолютно критичной, — китенок остался бы жив. Естественно, роль русских в данном фильме сильно преуменьшена. И ледокол в фильме был почему-то один, а не ледокол и грузовое судно, и ледяная стена показана шириной несколько десятков метров, вместо нескольких сотен, и буравили её пять минут экранного времени, а не пять дней… И не было показано того риска и тех повреждений, что перенесла в реальности советская техника и экипаж. В то же время стоит отдать должное и отметить, что русские в фильме представлены все-таки с уважением, что большая редкость для зарубежного, а уж тем более — американского кино. Да и сам фильм выгодно отличается от других картин о спасении животных. Отличается тем, что это не просто добрая сказка, а реалистичная история, не только потому, что случилась на самом деле, но и потому, как авторы показали тернистый путь, который привёл к достижению счастливого финала. Но обо всем по порядку. Основные посылы фильма:  Отношение к природе Отношение к природеОдним из самых положительных качеств фильма является отношение к природе. Уважение к животным, любовь и забота о братьях наших меньших. Также зрителю показаны красивейшие арктические пейзажи, впечатляющие серые киты — огромные и величественные создания, которым так требуется помощь и забота от того, кто назвал себя «царем зверей». «— Скажи людям, почему мы так печемся о китах? Ладно бы олени…Главная героиня – это защитница животных и «правдолюбка» Рейчел Крамер, пытающаяся рассказать о том, что бездумная эксплуатация природы может привести к непоправимым последствиям. И хоть она ведет себя слишком импульсивно, волей-неволей к её словам начинают прислушиваться и персонажи фильма, и зрители.   Кооперация КооперацияА вот более редкое достоинство для американского кино — это открытая демонстрация того, что для исполнения своих целей нужно объединяться. В одиночку ничего не сделаешь. Большинство собравшихся помогать китам людей были в конфликтных отношениях: коренные жители Аляски и захватчики американцы, нефтяные магнаты и защитники природы, бывшие возлюбленные, соперники, военные и дипломаты… и апогеем всего становится присоединение к американской операции еще и СССР в период, когда отношения стран были далеки от дружественных. Однако именно так, позабыв обиды, дрязги и работая сообща, можно решать даже такие сложные задачи. В современном же кино чаще показывают одного супер- или просто героя, который вручную и в одиночку решает все проблемы и постоянно спасает мир, имея разве что команду мелких помощников и восторженных поклонников-учеников.  Мотивация на героизм Мотивация на героизмЕще одним знаковым отличием картины служит максимально выраженная реалистичность происходящего — того, как именно на участие в этой совершенно «невыгодной» операции ученые, защитники природы и эскимосы мотивировали политиков и магнатов, призывая их потратить своё время и деньги, чтобы спасти несколько созданий, оказавшихся в ловушке.  Любопытно, как именно история о погибающих китах стала достоянием общественности: ушлый репортер Адам Карлсон заснял репортаж о китах просто ради славы, ради интересного материала. На канал репортаж пустили, поскольку говорить больше было не о чем, а «все любят китов», дальнейшего успеха кто-либо из журналисткой среды не ждал. В одной из сцен известный журналист говорит юной и начинающей коллеге, которая не понимает, почему никто не хочет браться за эту историю: «Если киты решат баллотироваться или начнут всех убивать — позвони мне». В этой фразе содержится неприятная правда о состоянии современных СМИ. Однако успех данной темы в прессе оказался настолько огромным, что весь мир стал следить за судьбой китов, и отныне у тех, кому было плевать на животных, не стало иного выбора, как спасти их. Те же, кому действительно изначально была важна судьба животных — это всего-лишь несколько людей, среди которых самым активным начинателем операции оказалась Рейчел, а также жены больших политиков, помощники оных, эскимосы и прочие, которые смогли где искренностью, а где и смекалкой дать мотивацию на спасение животных тем, кому они были абсолютно безразличны. В результате люди совершенно разных слоев общества и национальностей объединились и совершили добрый поступок. «— Ты ничего не можешь сделать.Фильм демонстрирует реалистичную, хоть и печальную, ситуацию, когда для большинства публичных персон вопросы экологии либо абсолютно неинтересны, либо в лучшем случае служат инструментом самопиара. Подвигнуть этих людей на активную деятельность смогло только пристальное внимание общественности к проблеме, которое нашло отклик в средствах массовой информации.  Коренные жители и чужаки Коренные жители и чужаки Одна из второстепенных, но показательных линий фильма — это отношения деда эскимоса и его внука. Мальчик сдружился с репортёром Адамом, и тот потихоньку посвящает ребенка в американский стиль жизни, в результате чего мальчик начинает всё время ходить в наушниках (даже когда дед пытается научить его слышать голоса китов), продаёт картонки по двадцать долларов за штуку, пытается сдавать напрокат кассеты с плеера. В общем, «берет всё» от общества потребления, совершенно забывая корни и традиции собственного народа, за что им явно недоволен его дед. Кроме мальчика многие молодые люди из деревушки пытаются вести себя похожим образом: эскимосы одеваются в «мексиканцев», сдают номера гостиниц втридорога, наживаются на временно приехавших чужаках. К сожалению, хотя всё это и показано в негативном свете, какого-либо выхода из подобной «американизации» сознания местного населения в фильме не предлагается. Другая важная тема, затронутая в фильме, – это история эскимосов-инупиатов, которые поначалу собирались убить китов. Но не потому, что они являются злодеями, садистами, а потому, что киты служат для них едва ли не основной пищей. В открытом споре-дебатах между охотником-эскимосом и защитницей животных Рейчел звучит следующее: «— Вам даются пособия за то, что на вашей территории добывается нефть, вы можете купить любую еду!А чуть позже в общении между собой охотники произносят: «Океан — наш сад, киты — его плоды». Зритель, как и Рейчел, остается в глубоких раздумьях — можно ли судить эскимосов за то, что они пытаются выжить.   Историческая справедливость, роль и образ России Историческая справедливость, роль и образ РоссииУвы, но один из главных недостатков фильма — это его историческая неточность и преуменьшение роли Советского союза. Слаженную работу советских ледоколов, силу, смелость и отважность экипажей, которые и проделали главную работу, по большей части оставили за кадром, хотя и нашли время, чтобы показать русских с рюмкой водки. Как же все было на самом деле? Выдержка из интервью Владимира Мороза, помощника капитана ледокола «Адмирал Макаров» (в фильме смешали названия двух кораблей и получился «Адмирал Арсеньев») «Мы уже возвращались во Владивосток в составе двух кораблей — ледокола «Адмирал Макаров» и грузового корабля «Владимир Арсеньев». И тут получаем радиограмму, подписанную Горбачевым, о том, что необходима помощь трем китам, попавшим в ледовый плен у берегов Аляски. Семья китов с маленьким детенышем зашла в лагуну бухты Барроу и не смогла выбраться из-за раннего движения льдов. Когда нам предоставили карту, мы поняли, что задача гораздо сложнее, чем кажется. Мы запросто могли сесть на мель и остаться зимовать во льдах. В фильме показано, что мы пробиваем лед в три попытки, а на самом деле эта задача заняла пять дней. Нам сильно помогли местные жители, которые с помощью бензопил за несколько дней проделали 700 лунок, чтобы соединить ловушку, в которую попали киты, с большой водой. И только тогда все получилось», — поделился своими воспоминаниями Владимир Мороз. Владимир Владимирович рассказал, как подходил к лунке и гладил кита по голове: «Внезапно возле тебя возникает такая огромная масса с прилипшими ракушками и ты даже не понимаешь, что это живое существо — настолько оно большое». Сергей Решетов, капитан ледокола «Адмирал Макаров»: «Американцы не верили в возможности наших ледоколов. Но когда они посмотрели, как после двух ударов стамухи (*большие льдины) разлетелись, они изменили свое мнение». Николай Шаталин, гидролог ледокола «Адмирал Макаров»: «Адмирал Макаров» пробил лед до входа в лагуну, но дальше идти не мог, поскольку глубина стала критической — шесть-семь метров при осадке ледокола десять метров. Наступила очередь «Владимира Арсеньева». Практически чиркая по дну брюхом, «Арсеньев» резал лед в проливе, расчищая проход к каналу, который прорубали американцы. В фильме же ледокол пробил все за день, за три попытки, причем толщина стены была не более нескольких десятков метров, хотя на самом деле толща льда была в десятки раз больше. Да и сам русский экипаж ведет себя не как команда военных, а как киношно-пафосные американцы, в частности, русский капитан приказывает идти дальше, несмотря на сильные повреждения корабля и спорит со своим старшим помощником. За это русские награждены «комплиментом» от американского магната: «О, Боже! Эти русские просто психи!» Разумеется, и никакого момента взаимного общения русских с американцами и тем более с китами в фильме показано не было.  Конечно, ожидать от американцев, что они будут рьяно хвалить подвиг советских людей, было бы глупо, но несоответствие исторических фактов — всё же неприятно. |

|

|

|

|

|

#326 |

|

Служебный аккаунт

Регистрация: 14.09.2010

Адрес: Земля

|

Коллектив и личность в западном кинематографе

Скрытый текст:

Прежде, чем приступить к анализу известных кинолент и телесериалов, сразу хотелось бы оговориться: всё, что будет продемонстрировано в данном материале, не касается каких-либо методов пропаганды или смыслов, специально внедряемых в сознание народных масс с целью совершенствования механизмов управления людьми, скорее, это – фундамент всей западной культуры, и имеет большее отношение к ментальности западного человека.